2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行

為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...

古代汀江的商業航運

□張勝本

汀江又名鄞江,因江水南流,而南在八卦中屬“丁”位,“丁”“水”成汀,得名汀江。汀江孕育了客家民系,創造了客家文化,被海內外客家人尊稱為客家母親河,成為維系閩粵贛邊客家大本營生存和發展的重要生命線。

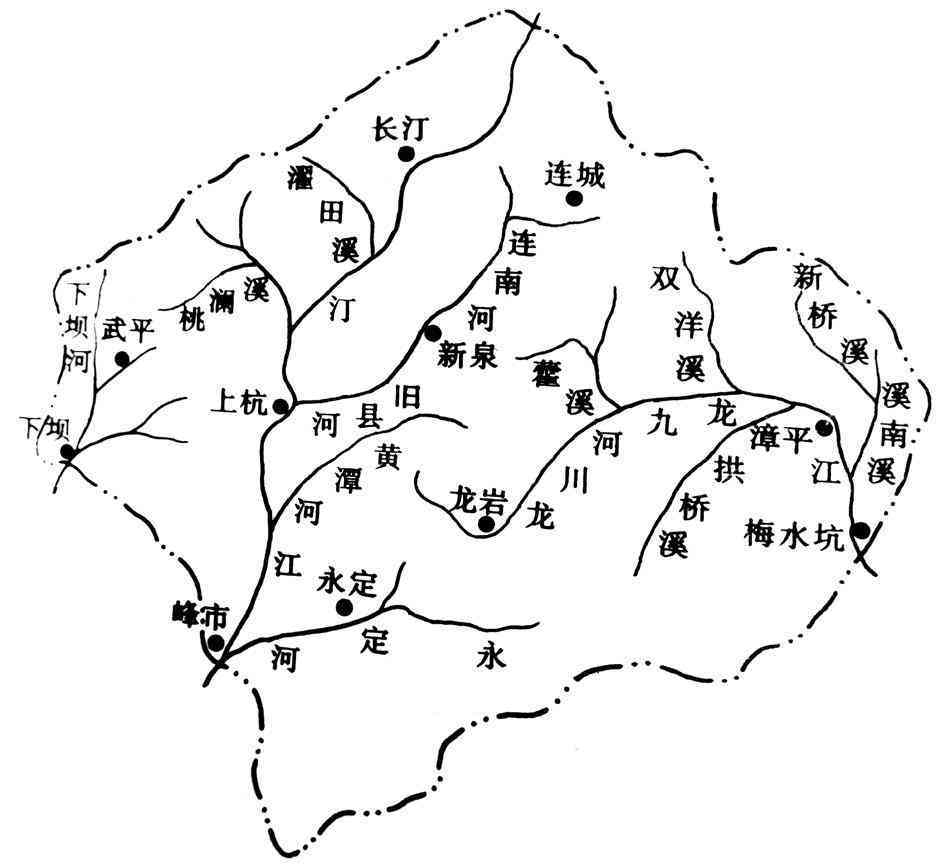

汀江通航 汀江發源于武夷山脈南麓的寧化縣治平鄉與鄰近長汀縣的賴家山,匯眾山之水為一溪,至長汀涵前穿龍門峽而下,經汀州城關迤邐南流,一路納長汀河田、南山、濯田諸水而下水口,右納桃蘭溪于武平店下,左納由連城流出的舊縣河于上杭城郊九洲,流經上杭城關再向東南流出,于永定峰市出省,在廣東大埔三河壩與梅江相匯,爾后流經潮州入南海。汀江在閩西境內全水系集水面積12.7萬平方公里,匯納大小河流55條,總長度1137公里。 古時汀州陸路交通不便,汀江是閩西客家人賴以生存和發展的命脈。但是,汀江除中游水流相對平穩外,其上游、下游多急流險灘,阻礙著航運開辟。南宋嘉定六年(1213),汀州知事趙崇模奏請朝廷,請求汀州改采購漳鹽、福鹽為使用潮鹽,并整治汀江航道。南宋紹定五年(1232),汀州知事李華、長汀縣令宋慈組織開辟汀江航道工程,至南宋端平三年(1236),航道開通,汀江上游即可通航到回龍。汀江通航后,每船可載三噸物資抵達上杭城,上杭城以上河道,每船可載兩噸貨物。汀江航道的開通,不僅便于引入潮鹽,解決了長期困擾汀州客家人使用食鹽的大難題,更具有劃時代的意義,汀江成為造福閩西人民的經濟大動脈和黃金水道。 汀江航運開通后,航道的治理持續了八九百年,長汀、武平、上杭、永定等縣每隔十年八年,都要對河道進行疏通,改善行船條件。隨著航道的逐步整治,汀江航運條件得到很大改善,極大促進了汀江流域經濟和社會的發展,并影響和帶動了閩粵贛邊客家大本營的進一步交流和發展。

產業帶動 汀江不僅為閩西客家人灌溉農田提供方便,更刺激了生產力水平的提高,促進了閩西的農業、林業、采礦業以及手工業的發展。 宋代以來,長汀縣為福建手工造紙大縣,玉扣紙、毛邊紙長盛不衰,并經海上絲路銷往海內外,在國際市場上享有盛譽。明清時期,汀州土紙幾乎壟斷廣東土紙市場,并暢銷東南亞各國。同時,汀州紙業商幫還廣收寧化、將樂、清流、上杭、連城、瑞金、石城、尋烏等地土紙,每年有幾十萬擔土紙經汀江航運行銷潮汕,再從潮汕運至廣州,轉口港臺、東南亞和歐美華人社區。 長汀還是福建除建陽宋瓷外的另一個產瓷基地,轄下南山鎮高嶺土豐富,色潔白而細嫩滑膩,是上好的瓷土原料,以其燒制的瓷器質量上乘。南山鎮的南山河是汀江的主要支流,從這里行船20華里,便匯入汀江干流,直通潮汕,馬可·波羅在《游記》中寫到:“汀州瓷器向海外輸出,是從汀州經過韓江運到汕頭,現在普通叫做‘汕頭器’(Safbcl)。”可見,700多年前,汀州瓷器即大量外銷,為古汀州的對外貿易寫上了精彩的一頁。 靛藍(靛青)是染布的基本原料,在明清時期的江南等地需求量很大。福建藍以色彩光潤而名聞全國,號稱“福建之藍甲天下”,而福建藍又以汀州產的最出名。汀州的靛藍在全國染料市場中占有重要地位,汀州人不但在當地種植,而且還到閩東北、浙西南等地種植。清代中期,上杭商人幾乎壟斷了全國的靛藍業貿易,東南各省都有他們活動的足跡。 汀州是福建著名的林區和竹區,盛產杉、松、樟等樹木。汀州杉木質量極好,材質相當堅硬,被稱為“汀杉”;汀州樟木是制作高檔家私、木箱、柜子,雕刻各種門窗、梁棟以及佛像的理想木材;汀州松木產量高,質量好,被大量用于造橋、打椿、造船以及各類包裝箱、木屋、工棚等。汀州的杉木、松木、樟木經汀江大量外銷,長汀的南寨、三洲、水口、羊牯等碼頭都是主要的木材集中區,早在南宋以前就向潮汕地區運銷。明代中葉海禁解除后,對外貿易迅速發展,造船用材日益增多,汀江流域木材源源不斷沿汀江經韓江行銷潮汕、佛山和上海等地。清末,僅上杭一縣就出口木材年產值達數萬銀圓,年銷毛竹14到16萬根。 汀州歷史上有種植苧麻的傳統,而廣東、港臺及東南亞是缺棉區,汀州至潮州的汀江航運開通后,汀州的棉花、苧麻成為了海上絲路的重要貨物。 煙草進入閩西后快速發展,其種植“以(上)杭、永(定)為盛”,所產之煙為福煙中的上品。永定條絲煙幫為推銷煙葉,于光緒十三年(1887)與上杭紙幫一起在蘇州重建汀州會館,在蘇州閶門外設有搬運起貨的公司和煙幫碼頭。永定產條絲煙有煙魁之稱,生產的煙絲曾號稱全國,不僅行銷全國各地,還遠及南洋,每年出口達五、六萬箱,約值二百余萬圓。至清末,永定客家人到全國各地開設煙莊、煙行,規模較大的有上海23家,長沙17家,南京11家,武漢10家,而在永定本地則有121家,許多較大的客家土樓,大多由明清以來經營煙草業致富者興建。 雕版印刷是明清時期閩西人將客家工藝做成大產業的典范。被譽為“明清時期中國四大雕版印刷中心之一”的連城四堡,從明代開始,主要選用玉扣紙、連城宣紙作為各種書籍、文獻的雕版印刷用紙,并大量銷往閩粵贛邊客家大本營及全國各地,有“獨占江南,發販半天下”之譽,為閩西經濟社會發展作出了重要貢獻。連城宣紙具有紙質薄韌、顏色潔白、吸水力強等優點,成為精裝印刷、復制描繪、書畫裝攘的好材料,在東南各省享有盛譽,從清嘉慶年間就開始大量出口東南亞。四堡雕版印刷能名列明清時期中國四大雕版印刷基地之一,連城宣紙功不可沒。 明清以來,由于閩西的農業生產得到很大發展,由此帶動了工商業的發展,出現了資本主義的萌芽狀態,汀江流域也成為潮汕地區海上貿易的重要物資產地和市場。

物資集散地和商貿中心 隨著商業航運的日漸繁榮,汀江逐漸成為閩粵之間的交通大動脈,閩粵贛邊客家大本營賴以生存的“黃金水上運輸線”,海上絲路的重要貨物來源渠道,汀州古城亦奇跡般成為該地區物資集散重鎮和古代福建六大轉口貿易中心之一。 從南宋至民國,江西盛產糧食。清時,江西產糧多在贛南。彼時,從江西石城、寧都、瑞金、尋烏、于都等縣運入汀州的糧食,一部分即通過水路轉運梅州和潮汕。此外,尚有幾處閩贛交界地點可供江西米谷豆麥等糧食的販運。贛南的米從貢水至汀州再由汀江轉運梅州、潮州的數量日可達1000多擔,如加上在汀州銷售者,贛南的糧食僅貢水一路即達每年五六十萬擔以上,再加經章水、杉關而來者,清朝時期贛南運銷閩西、粵東的糧食數量,每年至少在100萬擔。 民國時期,汀州客家商人銷往廣東的商品中,糧食是第二大宗。民國二十年(1931)以前由鄰縣來汀州的米豆,每天多達兩千擔,20萬斤以上。據《長汀縣志》記載:“周圍數百里范圍內的商品糧,每日肩挑車載,源源不斷輸入汀城,糧食日貿易量約10萬公斤。”汀州城的糧食“五分之四以木篷船運往上杭、峰市,再轉運至廣東的潮州、汕頭銷售。清末、民國時期,日均運糧50只船左右,全年出口大米140萬公斤,大豆約150萬公斤,小麥、雜糧約60萬公斤。另長汀縣濯田、水口每墟約有50只船糧外運,全年達20萬公斤以上”。 汀州商人還利用汀江船運價格低廉的優勢,大量從事其他商業的船運,使汀州和粵東之間的轉口貿易迅速得以發展。來自粵東的食鹽、布匹、藥材、海產品和京果等運至汀州城上岸,再轉往閩西、贛南等地;贛南、汀州各地的土紙、糧食、蔗糖、瓷器、靛藍、木材、棉麻和印刷品等,則涌入汀州、上杭兩城,裝船運往潮汕,進而銷往世界各地。汀江航運鼎盛時期,呈現出“上河三千,下河八百”的繁忙景象,汀州城因此呈現出贛閩粵邊最大的貨物集散地和商業貿易中心的特殊景觀。 汀江連接海上絲綢之路的運輸線路主要有兩條:條,從汀州碼頭起航,經上杭、永定峰市到達廣東三河壩,后經梅江、韓江到潮州、汕頭,再沿海上絲路到達香港、臺灣等地及馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、泰國、緬甸和歐美各國。第二條,從潮汕古港出發,經海上船運至福州、上海、溫州、蘇州、廣州等港口城市。 汀江航運的發展,使汀江沿岸許多農民成為船工、碼頭搬運工、挑伕。為了適應木船運輸業的發展,汀江沿岸的造船業應運而生。此外,為汀江船運和海上絲路服務的行業也迅猛發展,相關從業人員約有十萬人。 汀江航運從宋代紹定年間開通至民國時期,有著近800年的歷史。汀江航運除了帶來閩西商業的繁榮,還改變了閩西許多人的命運,汀江成為古代汀州百姓賴以生存的重要經濟來源。同時,閩西客家人正是沿著汀江這條海上絲路的藍色飄帶,不斷往外遷徙,走向港澳臺地區和東南亞各國,播遷到世界各地,成為在海內外具有重要影響的漢族客家民系。

為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...

Burberry是一個具有濃厚英倫風的著...

高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...

近年來,國際政治經濟環境復雜多變,不確定...

如果有這樣一...

近日上海智美顏和以60后--90后的不同...

名品導購網(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網站版權所有:無錫錫游互動網絡科技有限公司

CopyRight 2005-2023 版權所有,未經授權,禁止復制轉載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com