2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行

為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...

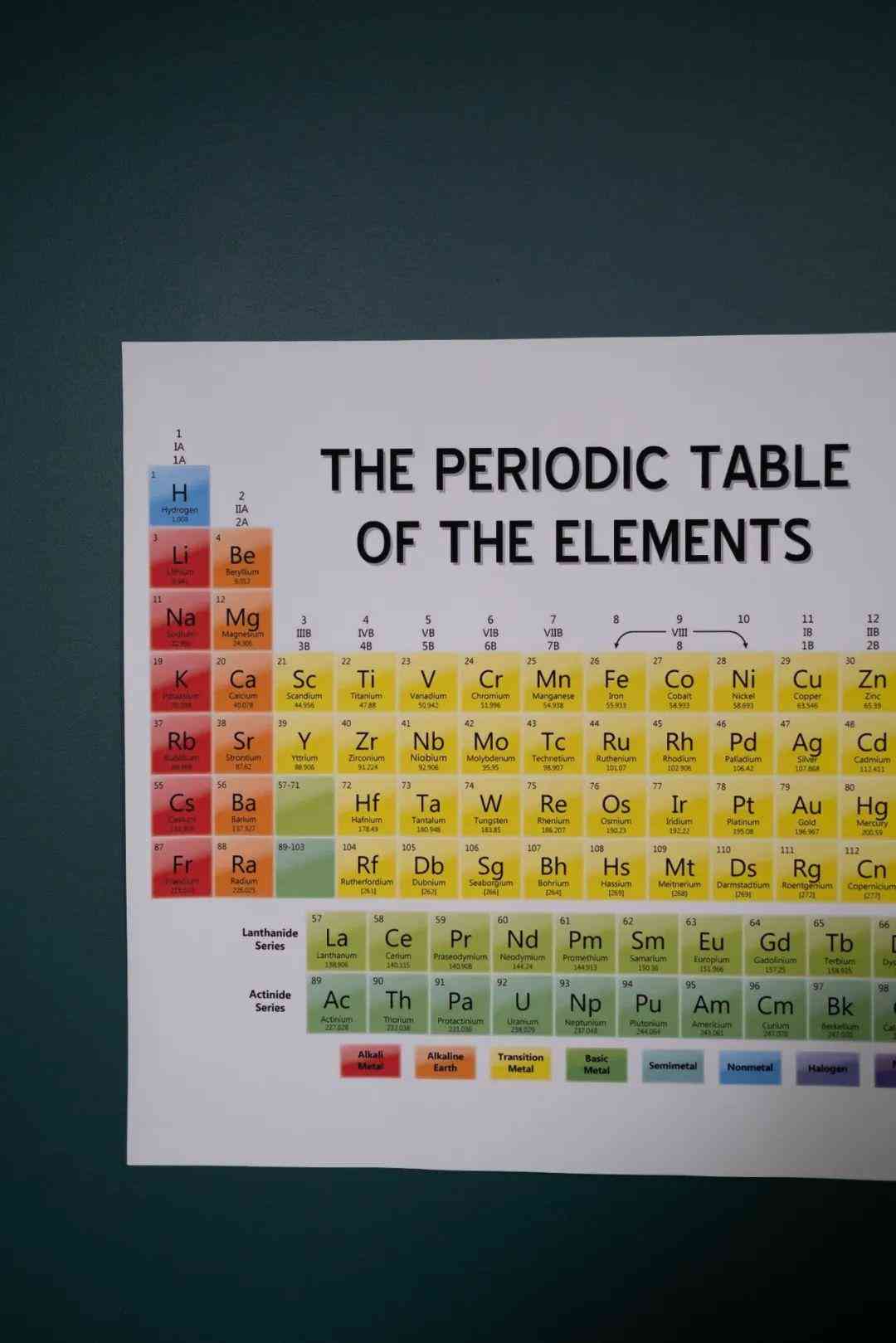

在元素周期表上,金屬占據了118個元素中的94席。

這其中,既有金、銀、銅、鐵、錫等人盡皆知的金屬,也有像釕、銦、鉭這樣的罕見元素,還包括了諸如鋦、锘、 等一些人造元素。有著如此豐富的種類,金屬元素注定會在物質科學中書寫出濃重的一筆。

一個令人略有些意外的現象是,能夠被廣泛應用的金屬,通常都不是某種純粹的金屬,而是制成一種被稱為合金的物質。這種物質——合金就是由兩種或多種化學元素(其中至少一種是金屬)組成,如二元合金、三元合金和多元合金。它們同樣具有金屬的一些特性,卻能改變純金屬性能的局限性,成為滿足各種不同使用需求的優越性能的材料。

圖源:pexels

很長時間以來,金屬影響了人類文明的發展。

一般而言,進入青銅時代就是步入文明的標志,如青銅被大量用于鑄造錢幣,進入鐵器時代的文明則開始走向成熟,至于影響深遠的工業革命,更是由鋼鐵支撐起來的。

到了晚期鐵器時代,世界各地多已進入有文字記載的文明時代,鐵器工具的使用排除了石器,并促進生產力快速的發展。這里所說的時代,通常指的是在考古學上的一個年代,如青銅時代一般指的是在考古學上繼紅銅時代后的一個時代。青銅就是紅銅與錫的合金,故亦稱錫青銅。

中國在商代時期(公元前 16 世紀—前 11 世紀)已是高度發達的青銅時代,建立了冶煉青銅的工業。早在公元前3000年,美索不達米亞和埃及等地就已進入青銅時代。我國秦、漢以后,除青銅外,還出現一些其他的銅合金。最早出現的銅鋅合金,即普通黃銅。黃銅就是銅鋅合金的總稱。后來又出現白銅,即銅鎳合金。

盡管現代社會已經不再用某個金屬來貼標簽,但這并不意味著金屬不再重要。相反,更多新型的金屬已經派上用場,鋁、鈦、鎂等元素交相輝映,成為生活中不可或缺的金屬材料,很難說到底是哪一種金屬定義了新的時代。

在金店里,我們可以找到高純度的黃金,其純度即成色,一般千分率表示。例如,“百足金”指的就是純度超過 990‰的黃金,雜質不超過 1%;“千足金”的純度(含金量)則超過 999‰,以此類推。

圖源:pexels

實際上,冶煉中不可能使其達到 100%,因此,通常把純度 999.6‰以上的稱為足金或足赤。然而,這些高純度的黃金只是象征著財富,卻并非理想的首飾材料。一方面,純金只會顯示出金色,難免有些單調;另一方面,更為要緊的是,純金實在是太軟了。

在技藝高超的金匠手中,黃金首飾可以被打造成精美的鏤空形態,可是戴上這樣的首飾就得十分小心了,萬一磕了、碰了都有可能發生變形,自然也就不那么好看了。

因此,為了使用起來更加順手,黃金也常常會被制成合金。最初的分割熔合,可能只是為了降低每塊金子的價值,方便交易——畢竟,米粒兒大的一顆小金珠就能換一大袋米,要是讓它和其他普通金屬熔在一起增加體積,就不會那么容易丟了。

實際上,我們現在還會把純金叫做 24K金,就是這種方法的孑遺。古代進行黃金交易的人把金屬中不同的組分稱量出等重的24份,每一份都是一個 Karat(這個詞同樣也被用在了其他珠寶的交易中,成為寶石的質量計量單位,并且演變成“克拉”。1 克拉等于 200 毫克(1克拉等于205.3 毫克是1913年前的舊制),其輔助單位是分,1克拉等于100分。為了避免混淆,代表黃金純度的“karat”在英文中寫作“carat”),其中有多少份是黃金,那么它就是多少K的黃金。

24K金就是生活中的一般叫法,如18K的飾金就是純度為 18/24,即成色 750‰。如果飾金的成色以“成”表示時,900‰的飾金就叫做九成金。

顯然,這種辦法將黃金分成了24個不同的純度等級,數字越高則純度越高。盡管這種“稱金術”在如今早就不實用了,但是18K金或14K金卻依然常見,它們通常是黃金與白銀的合金。相比于純金,它們的硬度更大,顏色也更多變,雖然價值打了折扣,但是制成的首飾還是頗受歡迎。

黃金是人類使用的種貴金屬,世界很多地區都發現了早于當地文明誕生時期的黃金文物。這并非是一種巧合,只是源于物質的本性。

在太陽系形成之后的數十億年里,地球也經歷了無數次翻天覆地的變化。這里的“翻天覆地”并非是夸張——無論是氣候環境還是地質結構,在地球上都從未有過須臾的平靜,元素之間也在進行著激烈的碰撞。

太陽系來源于一顆死亡的巨大恒星,那顆恒星以超新星爆發的形式釋放出各式各樣的元素,其中的一部分構成了地球的主體。早期的地球比現在更燙,到處都是流動的熔巖,這就意味著,密度更大的部分會因為引力的原因沉入到底層。

通過現代技術對地球的結構進行探索,結果也的確如此:已經冷卻的巖石覆蓋在外表面,構成了地球的地殼,它雖然很薄,不足地球半徑的 1%,卻是我們賴以生存的地方;仍然保持灼熱的那些巖石形成了地幔,它們更像是一層受熱軟化的蠟燭,不停地蠕動,其中有一部分已經變成流動的巖漿,它也是地球主體的部分;科學家推測,至于鐵、鎳等更重的金屬元素,就組成了地核,深入高壓狀態下的地球內部。

地球洋蔥模型

形象地說,地球就是一顆巨大的雞蛋——薄薄的蛋殼,黏稠的蛋清,中間還有個雞蛋黃。當然,我們還可以采取更精細的分析模式,把地球切分成很多同心球,就像洋蔥那樣剝開一層又一層,每一層都起一個名字,這在地質學上很有必要。

但是在大多數時候,地殼、地幔、地核的劃分就已經足夠。再進一步的話,地核又可分為內核和外核兩部分,外核深度約為2900~5100千米,推測為液態;內核深度約5100千米以下至地心。

據報道,1970 年,蘇聯科學家超級鉆探工程小組在地球上鉆孔,垂直鉆孔到達了12262米深,成為地球上最深的鉆孔。黃金的密度比鐵大得多,它自然也會隨著地球內部的運動墮入地核之中——以我們當今的技術,根本無力開采這些沉睡在地球內核的黃金。

所幸的是,地幔之中的那些熔巖十分黏稠,它們延緩了黃金沉降的過程。與此同時,元素周期表上排在第 16 的硫元素,在高溫高壓的作用下及時地與黃金結合,以硫化物的形式成為巖石的一部分。灼熱的地幔不停地蠕動,尋找著地殼的薄弱點,就像快要出殼的小雞一樣頂著地殼。

倏忽之間,地球的某個地方山崩地裂,地震和火山紛至沓來,塵土沖上天空,巖漿滾落出來。正是在此過程中,黃金的硫化物也順著巖漿來到地表。地表的壓力驟降,黃金也與硫分離,成為游離態的金屬,與巖漿冷卻凝固后形成的巖石緊緊相抱。

經過漫長的地質演變,昔日里堅硬的石頭在雨雪風霜的摧殘下變得松動,各種微生物以及苔蘚野草也來湊熱鬧。最終,在這場被稱為“風化”的漫長過程之后,巖石碎裂滾入河谷,又繼續被磨成細小的砂石,夾雜在其中的黃金就這么留在了河灘之上。地球上主要的黃金產地大多位于河谷地帶,長江上游被稱為“金沙江”也并非是徒有虛名——這里的“金沙”的確很豐富。

大多數金屬都沒有黃金這么好的運氣。

比如銅,雖然也會和黃金一樣經歷從熔巖到地表的過程,但它和硫之間的結合力太強了,來到地表之后并沒有分離。甚至在經過漫長的風化之后,銅的硫化物也依然堅挺,需要通過一些手段才能轉化為金屬銅。所以直到今天,輝銅礦還都是冶煉銅的重要原料,它的主要成分是硫化亞銅(CuS)。

鐵和銅的經歷類似,那些有幸沒有落入地核的鐵也以各種方式留在了地表上。自然界中豐富的黃銅礦,其主要成分被稱作二硫化亞鐵銅(CuFeS),實際上就是鐵與銅的硫化物交織在一起。

不過,除了硫以外,鐵還有另一個好伙伴——氧元素。在風化過程中,空氣中的氧氣和鐵結合,形成了更穩定的氧化物。中國南方的土壤呈現磚紅色,正是因為土壤中含有大量的紅色氧化鐵(FeO)。

相比于黃金,銅和鐵都不能直接被人類利用,而是需要通過冶煉才能獲得游離的金屬。冶煉的原理并不復雜,只要將銅或鐵從各自的礦石中剝離即可。然而,這需要能量,同時還需要一些成分帶走礦石中諸如硫或氧這樣的雜質。

這樣一來,實際操作就變得很有難度。人類掌握用火的技巧已有數十萬年,但是煉銅的歷史只有六七千年,冶鐵的歷史更是只有 3000 多年。

圖源:pexels

一般而言,冶鐵技術發明于原始社會的末期,它標志著冶金史上進入新階段。人類鍛造鐵器的歷史也就在公元前 1400 年左右,我國在春秋晚期(公元前 5 世紀),大部分地區已使用鐵器。

不過,和黃金相仿的是,為了提高銅和鐵的性能,人們通常也要把它們加工為成合金。

銅的合金品種很多,古人就已經發明出青銅和黃銅,它們分別是銅混合了錫(或鉛)和鋅的結果。古代中國人還發明出一種銅和鎳的合金,看起來就和銀子差不多,至今還被用來制造錢幣。

鐵最出名的合金就是鋼,它是由鐵和碳形成的,其中碳的質量分數在 0.025%~2.06% 之間。如果含碳量更高,它就被稱為生鐵。生鐵不容易變形,但容易開裂;如果含碳量更低,它又會被稱為熟鐵,實際上已接近于純鐵,質地軟得跟皮帶一樣。所以,鐵通常都會被加工成鋼再使用。而在現代技術的加持下,鋼的種類也越來越多,比如常用于機械的錳鋼,可以用作防彈甲板的鎢鋼,還有不容易生銹的不銹鋼,等等。還有更多的金屬元素呢?它們的命運甚至還不如鐵和銅這般順利。

比如鋁,它是地殼中含量最大的金屬元素,經過漫長的演變,這種元素絕大多數都和氧元素結合在一起,形成被稱為“鋁土”的礦物(AlO)。鋁和氧之間的結合力非常強,所以想要把鋁從礦石中提煉出來,萬分困難。古人用煉銅或煉鐵的方法,根本提煉不出鋁,直到電被發明出來并廣泛使用以后,才有了電解煉鋁的工藝。

即便如此,因為礦石超強的結合力,它的熔點實在太高,故而還需要在其中加入一種助熔劑——顧名思義,這就是為了幫助礦石熔化。這種助熔劑被稱為冰晶石,就因為它可以起到降低熔點的作用而得名,其主要成分是六氟合鋁酸鈉(NaAlF)。鋁也不是最難冶煉的金屬。

在元素周期表的下方,通常還會多出兩行,它們分別被稱作鑭系和錒系。它們本該排在元素周期表的第三列,但是這樣會讓表格顯得太長,故而一般的印刷版本都會將它們截到最下方。

錒系元素大多數是人造元素,在地球上的存量極低,只有為數不多具備開采價值的元素,例如釷和鈾,它們主要都被用在了核電廠中。

鑭系元素可不一樣,它所包含的 15 種元素,連同周期表上第三列已有的鈧和釔,合起來被稱為稀土金屬。這些金屬元素個個身懷絕技,可以被應用在很多高科技設備中。比如有一種叫釹的元素,它就可以被用來制造強磁鐵。所以,稀土元素也常被稱作“工業維生素”。

然而,冶煉稀土元素可不容易。它們不只是會像鋁那樣,其礦石具有很高的熔點,而且,這些元素的性質實在是太相似了,想要把它們分離出來,就好比從長得一樣的多胞胎中找出其中一個,那可是相當不容易。直到現在,能夠掌握全套分離技術的國家也寥寥無幾。

中國有一位科學家叫徐光憲(1920—2015),很早就看到了稀土元素的巨大價值,也正是在他的領導和呼吁下,中國的稀土提煉技術如今已經在全世界領先,有人把他譽為中國的“稀土之父”。

徐光憲

從黃金到稀土,人類花了好幾千年的時間,也還是沒能把金屬物質的世界研究透,大部分金屬,我們還都沒有找到它最合適的用途,這還有待于我們繼續努力開發。

文源:《給青少年講物質科學》

作者:孫亞飛

轉載內容僅代表作者觀點

不代表中科院物理所立場

如需轉載請聯系原公眾號

來源:原點閱讀

編輯:冬眠愛好者

為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...

Burberry是一個具有濃厚英倫風的著...

高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...

近年來,國際政治經濟環境復雜多變,不確定...

如果有這樣一...

近日上海智美顏和以60后--90后的不同...

名品導購網(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網站版權所有:無錫錫游互動網絡科技有限公司

CopyRight 2005-2023 版權所有,未經授權,禁止復制轉載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com