2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產(chǎn)業(yè)博覽會隆重舉行

為深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...

本文圖文來自于國立故宮博物院2006年出版《大觀—北宋汝窯特展》一書,“大觀—北宋汝窯特展”是臺北故宮為慶祝國立故宮博物院建院八十周年所推出的展覽,本書不僅收錄了臺北故宮館藏的全部汝窯,而且還有余佩瑾等專家對每件作品的詳細解讀,可謂是汝窯的典藏資料!

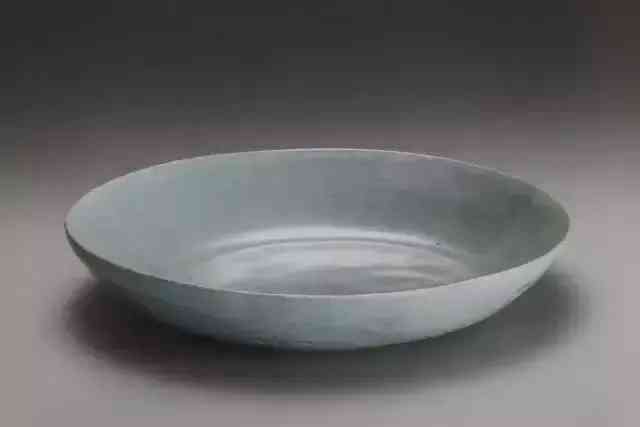

001/002:北宋汝窯青瓷盤(兩件)

001:北宋汝窯青瓷盤(其一)

高3.8厘米

口徑15.8厘米

足徑15.7厘米

故瓷017854

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1772):“盤子徑五寸,如規(guī)口面圓,出陶無髻墾,閱世獨完全,冰裂紋隱約,鐵定跡局連,底心鐫甲字,先得此同然。”乾隆壬辰新春御題。鈐印二:“太?”“古香”。

002:北宋汝窯青瓷盤(其二)

高3.2—3.7厘米

口徑14.9厘米

足徑10.8厘米

故瓷018182

底刻“甲”字款

故瓷17854和故瓷18182兩件作品尺寸相仿,底部皆留存支燒痕,底部并且都刻篆書“甲”字。但造型上,故瓷18182的弧形圓壁自底足順著口沿向外斜直而上,平形底,圈足微外撇,形成具有金銀器風(fēng)格“捲足”。相較于前者,故瓷17854的弧形圓壁則自底足往上時先向外,至口沿再略向內(nèi)收縮,相形之下,圓壁的側(cè)面形成一個彎弧的造型。但同樣是平形底,具金銀器底足的特征。與此二件相似的組群亦見于北京故宮博物院的收藏,以及河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的出土品種。件盤子中,故瓷18182的底部僅出現(xiàn)“甲”字記號,而故瓷17854則環(huán)繞著“甲”字周圓,又題刻乾隆三十七年(1772)的御題。至于,“甲”字刻題于何時,代表的含意是什么?從故瓷17854和故瓷17850兩件作品底部刻題的御制詩中,至少可以掌握兩點訊息。首先從清高宗乾隆皇帝分別針對兩件作品的“甲”字款,而說出“底心鐫甲字,先得此同然”和“甲字明鐫器底心”的想法,得知“甲”字極可能刻題于清高宗收藏他們之前,而且皇帝看到刻有“甲”字款的作品或不只一件而已。對清高宗乾隆皇帝而言,“甲”字讓他聯(lián)想到《周立?考工記》中形容物有瑕疵的”薛暴”和”髻墾”。所謂”薛暴”是指釉面的傷缺,而”髻墾”是指胎骨的缺陷。乾隆三十七年(1772),皇帝接觸到”北宋汝窯青瓷盤”(故瓷17854)時,深為一種”出陶無髻墾”的完美器型所吸引。至乾隆五十四年(1789)面對“北宋汝窯青瓷圓洗”(故瓷17850),雖然“撫之薛暴手中侵”,然而一與當(dāng)時的新制品比較,立刻油然而生連古代文物都會出現(xiàn)瑕疵更何況是今時制品的感嘆,從中體現(xiàn)乾隆皇帝以古為貴的鑒賞觀。此點若對照器底刻有“丙”字款和御制詩的“北宋汝窯青瓷碟”(故瓷17698),從御制詩中透露出來“古丙科為今甲第”(1774),而能進一步獲得印證。再者,“甲”字對清高宗乾隆皇帝而言,仿佛是一種鑒賞的等第,他并且將之運用至文物分級概念中,讓出現(xiàn)在文物上的“甲”“乙”“丙”字記號,同時也題刻在為文物所配置的木座上。對照清雍正四年(1729)《造辦處各作成做活計清檔》的記載:“太監(jiān)劉希文、王太平交來洋漆箱一件,汝窯器皿二十九件(寶三十一件),計開:三足圓筆洗一件、奉華字圓筆洗一件、無足圓筆洗一件、有足有號圓筆洗八件、丙子圓筆洗二件、無字圓筆洗二件、坤寧字圓筆洗一件、無字圓筆洗一件、有足無字圓筆洗二件、有足無字圓筆洗一件、坤寧字大圓筆洗一件、丙字圓筆洗二件、有足無字圓筆洗一件、有足無字盤式大圓筆洗三件、無冰裂紋圓筆洗一件、甕口有足筆洗一件,傳旨著各配做鑲棕竹邊糊錦匣盛洋漆箱內(nèi),……”

亦從中得知除“甲”“乙”“丙”字之外,十八世紀的清宮亦流傳包含“奉華”和“坤寧”等刻銘在內(nèi)的汝窯瓷器。故瓷17854曾是“中國藝術(shù)展覽會”的展品之一,于1935年前往英國倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出(展期為1935年11月28日至1936年3月7日)(余佩瑾)

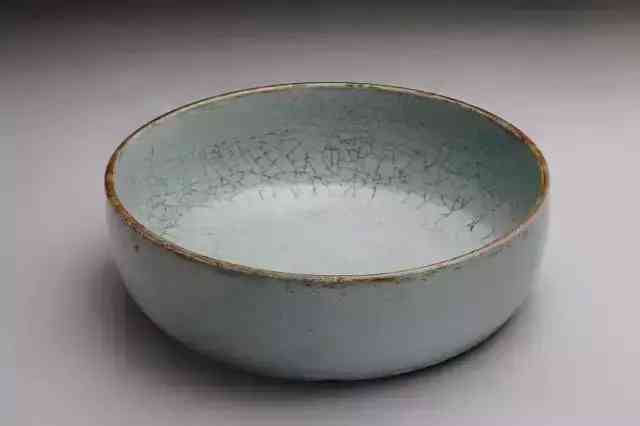

003/004:北宋汝窯青瓷盤(兩件)

003:北宋汝窯青瓷盤(其一)

高3.8厘米

口徑18.4厘米

足徑12.7厘米

故瓷013962

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1775):“雖非髻墾足釘遺,已自為佳今重之,物以少珍有如此,玩當(dāng)喪志戒惟茲,精評早具輟耕錄,剏制猶存修內(nèi)司,古北秦甎古于是,卻誰屬目義堪思。”乾隆乙未孟春御題。鈐印二:“比德”“朗潤”。

004:北宋汝窯青瓷盤(其二)

高4.4厘米

口徑21.4厘米

足徑15.5-15.7厘米

故瓷017855

底款清高宗乾隆皇帝御制詩(1778):“周尺將盈尺,宋瓷方是瓷,晨星真可貴,劫火未曾虧,薛暴寧須議,完全已足奇,穆然陳綈幾,獨切水圓思。”乾隆戊戌仲夏御題。鈐引二:“會心不遠”“德充符”。

故瓷13962和故瓷17855兩件作品尺寸相仿,造型類似,底部皆留存五枚細小若芝麻的支燒痕,同時也分別題刻清高宗乾隆皇帝的御制詩,依據(jù)詩末落款,故瓷13962的詩題年代為清高宗乾隆四十年(1775),而題詠故瓷17855的年代則為清高宗乾隆四十三年(1778)。在御制詩中,清高宗乾隆皇帝分別以“宋瓷”和“修內(nèi)思”,來說明他對兩件作品的年代和窯口的判斷。令人感到不解的是,面對兩件形制大略相同的作品,何以清高宗僅針對其中一件作品(故瓷13962),點出其為南宋官窯,而另外一件則以“宋瓷”帶過。其間的差別,是皇帝為表現(xiàn)豐富的學(xué)養(yǎng)所致,還是他根本無法分辨兩件作品的窯口。但,無論如何,這兩件作品畢竟是北宋汝窯,而非南宋官窯。從中顯示十八世紀清宮對汝窯的辨識,似乎尚停留在一個摸索的階段中。

相似的標(biāo)本,曾出土于河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址中。比對發(fā)掘報告,應(yīng)該正是窯址出土的D形盤,一類的文物。

北宋汝窯是否為北宋官窯?過去曾有學(xué)者以為汝窯瓷器因質(zhì)地精致、釉色獨特,且曾產(chǎn)燒供北宋宮廷使用,遂以為汝窯即為北宋官窯。然而,近年來隨著考古發(fā)掘不斷進展,特別是張公巷窯青瓷標(biāo)本的出土,無論在釉色和釉質(zhì)上皆勻潤騰達過寶豐縣清涼寺汝窯窯址的出土品,和傳世汝窯相比亦毫無遜色。因此讓學(xué)界逐漸修正原來的觀點,而以為張公巷窯出土的青瓷標(biāo)本,既有可能是介于北宋汝窯和南宋官窯之間,并且足以呼應(yīng)徐兢《宣和奉使高麗圓徑》中的說法,表現(xiàn)出“汝州新窯器”的北宋官窯。

故瓷17855曾是”中國藝術(shù)展覽會”的展品之一,于1935年前往英國倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出。(余佩瑾)

005:北宋汝窯青瓷碟

高3.3厘米

口徑12.9-13.1厘米

足徑8.9厘米

故瓷017698

底刻清高宗乾隆御制瓷詩(1774):“淡青冰裂細紋披,秘器猶存修內(nèi)遺。古丙科為今甲第,人才嘆爾或如斯。”乾隆甲午春御題。鈐引一:“雙龍乾卦印”,底心陰刻篆書“丙”字款。

此件作品侈圓口,平底,圈足底沿微外捲,乃仿金銀器造型的器皿。外底有支釘痕三枚,露香灰色胎,底及器身有多處縮釉,器內(nèi)側(cè)以手撫之有起伏不平感,釉薄處露淡粉紅光。口沿有舊傷,并以銅扣來保護。此類院藏汝窯器共九件,大者稱為盤和洗,小者稱為碟,整體作風(fēng)莊重典雅,亦為最常見的傳世汝窯器型。

器底底心刻篆書款“丙”字款,圓繞著“丙”字有乾隆御制七言律詩一首,其中“淡青冰裂細紋披”為乾隆對此件汝窯碟釉表的觀察,而“古丙科為今甲第”等級的改變,為乾隆根據(jù)器底底心的原刻“丙”字款有感而發(fā)的評論,雖然我們并不知乾隆將此器的等級由原來的丙等提升為甲等的依據(jù)為何。

乾隆時期有因襲宋代的舊制以天干甲乙來記錄古器物等級的作風(fēng)。當(dāng)閱讀“北宋汝窯青瓷碟”,似乎可認為此器中心的“丙”字為乾隆朝之前的刻款。在此如果將其與乾隆皇帝御制詩中的“丙”字款相較,其風(fēng)格多有雷同之處。

此件作品曾是“中國藝術(shù)展覽會”的展品之一,于1935年前往英國倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出。(陳玉秀)

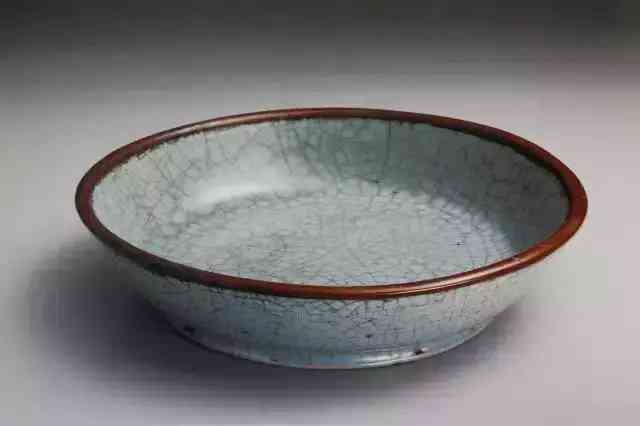

006:北宋汝窯青瓷圓洗

高3.2厘米

口徑13.1厘米

足徑9厘米

故瓷008284

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1786):“祗以光芒嫌定州,官窯秘器作珍留,獨緣世遠稱稀見,髻墾仍多入世求。”乾隆丙午清和月御題。鈐印二:“比德”“朗潤”。

此件作品器底留存三枚支燒痕,底足外撇具金銀器捲足的特征。相似的標(biāo)本,亦見于河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的考古發(fā)掘。相同的器型則散見于世界各公私立博物館的收藏中。國立故宮博物院同時也收藏形制相同,但尺寸較大者。從中或能因此觀察出北宋汝窯的產(chǎn)制,在形式上似乎存在某種規(guī)格化的特征。也暗示官方瓷器的生產(chǎn),背后可能存在的規(guī)模與制度。

在韓國高麗青瓷的作品組群中,同時也存在與此件作品相仿的器型,透露出十二世紀韓國高麗與中國北宋窯業(yè)互為交流的情形。尤其是兩個窯口在器型、釉色和燒制方式的相似,在在顯示東亞窯業(yè)的發(fā)展存在區(qū)域之間彼此互動、影響的關(guān)系。

北宋汝窯和高麗青瓷的關(guān)系,也記載在1124年由徐兢所著的《宣和奉使高麗圖經(jīng)》一書中。1123年,以“人船禮物官”身分,隨團出使韓國高麗的徐兢,回國之后將他在高麗所見所聞集結(jié)成《宣和奉使高麗圖經(jīng)》。書中指出“翡色香爐”正是他在高麗王宮中所見到最為“精絕”之物。而其他的青瓷多數(shù)相似于“越州古秘色”和“汝州新窯器”,一語道出北宋窯業(yè)和高麗青瓷的交流。

釉色上,此件作品和故瓷9827極為相似,然而清高宗乾隆皇帝卻在底部題刻的御制詩中,將之視為兩個不同窯口的產(chǎn)品。他以為故瓷8284是官窯,而故瓷9827卻是北宋汝窯。(余佩瑾)

007:北宋汝窯青瓷無紋水仙盆

高6.7厘米

口徑16.4厘米

口橫23厘米

底縱12.9厘米

底橫19.3厘米

故瓷017851

底款清高宗乾隆皇帝御制詩:“官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器,蹴秤卻識豢恩償,龍腦香薰蜀錦裾,華清無事飼康居,亂碁解釋三郎急,誰識黃碁正不如。”

國立故宮博物院典藏五件水仙盆,其中一件疑為清朝仿品,故不在此次展出之列。其余四件作品皆為北宋汝窯。今因展覽所需,將之拆成兩個展區(qū)陳列,其中三件置于單元中,一件置于第四單元以與出土的支燒墊圈相對照。

三件水仙盆中,故瓷17851器表釉色均潤,通體無紋,堪稱傳世僅有。對照文獻記載,無紋水仙盆釉質(zhì)足以呼應(yīng)明代鑒賞家曹昭在《格古要論》中以為:“汝窯有蟹爪紋者真,無紋者尤好”的評鑒。然而1935年,當(dāng)中國藝術(shù)國際展覽會在倫敦舉辦時,策展人之一的大衛(wèi)德爵士曾因此無紋水仙盆過于完好,而轉(zhuǎn)引《江西通志》中唐英《陶務(wù)序略紀事碑記》的記載,提出該件作品或是清雍正時期仿品的看法。

關(guān)于此,清宮《活計清檔》的記載中,倒是出現(xiàn)一件“無冰裂紋圓筆洗”的汝窯,同樣的,2000年的地下考古發(fā)掘報告中,也記載窯址出土一些釉表沒有開片紋路的標(biāo)本和殘件,而且器型相當(dāng)多樣,涵蓋盤、瓶、洗、盞托、器蓋等各種樣式。在此之下,不由得令人以為汝窯器表出現(xiàn)無紋,或不盡如想像中的特別,無紋或是產(chǎn)燒過程中不易出現(xiàn)的品類,卻也不是不可能存在。

其它兩件水仙盆,故瓷13977,口沿因磨損而鑲嵌有銅口,故瓷14019的四個底足則皆已磨平。題刻于三件水仙盆底部的清高宗乾隆皇帝御制詩,從故瓷14019詩末署“辛巳孟春”的年款來看,清高宗御題完成的時間為乾隆二十六年(1761)其它兩件作品詩后雖未署明年代,但詩后亦題“乾隆御題”及刻畫出“比德”、“朗潤”兩方印記。

008:北宋汝窯青瓷水仙盆

高5.6厘米

口縱15.2厘米

口橫23厘米

底縱13厘米

底橫19.6厘米

故瓷013977

底款清高宗乾隆皇帝御制詩:“官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器,蹴秤卻識豢恩償,龍腦香薰蜀錦裾,華清無事飼康居,亂碁解釋三郎急,誰識黃碁正不如。”

在臺北故宮館藏的三件水仙盆中,兩件帶木座,其中故瓷13977的木座底部,鈐刻“靜憩軒御賞”,和“清玩”、“比德”、“朗潤”三方印記。故瓷17851的木座設(shè)計的非常講究,木座中并且安置一格抽屜內(nèi)置《乾隆御筆書畫合璧》冊。該圖冊共計八開,每開一幅,內(nèi)為乾隆皇帝臨摹蔡襄、蘇軾、黃庭堅和米芾等宋朝四大書家的尺牘和提跋,以及他自以為得自于蘇軾、米芾和趙孟頫的啟發(fā)所完成的畫作。寫與畫相互穿插,以展現(xiàn)皇帝的書畫修為。圖冊中空白的頁面,分別鈐引“養(yǎng)心殿寶”、“八征耄念之寶”、“太上皇帝之寶”和”五福五代堂古稀天子寶”等四枚璽印。從印文所透露的時間點以及皇帝臨摹之宋四家法書皆為當(dāng)時的收藏看來,此書畫合璧冊或創(chuàng)作于乾隆晚期。

照《活計清檔》的記載,得知清高宗于乾隆十年(1745)五月曾透過傳旨,下令:“將貓食盆另配一紫檀木座,落矮些,足子下深些,座內(nèi)按抽屜”。至八月十一日,為“汝釉貓食盆”所配的“紫檀木鉤金座”終于完成,此木座“內(nèi)安得抽屜盛磁青紙摺,隨一面玻璃楠木匣持進安在博古格內(nèi)”由此看來,清高宗于乾隆十年重新設(shè)計木座時,似尚未設(shè)想安置書畫合璧冊,此圖冊的完成與安置,很可能是日后再次把玩文物所應(yīng)運而生的創(chuàng)意。

對清高宗乾隆皇帝而言,御制詩中:“官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器”。

009:北宋汝窯青瓷水仙盆

高6.2厘米

口縱18.6厘米

口橫26.4厘米

底縱15厘米

底橫21.6厘米

故瓷014019

底款清高宗乾隆皇帝御制詩:“官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器,蹴秤卻識豢恩償,龍腦香薰蜀錦裾,華清無事飼康居,亂碁解釋三郎急,誰識黃碁正不如。”

對清高宗乾隆皇帝而言,御制詩中:“官窯莫辨宋還唐,火氣都無有葆光,便是訛傳猧食器”。透露皇帝并不以為這三件“火氣都無有葆光”的水仙盆是汝窯,反而認為它們是官窯。其次,詩中“便是訛傳猧食器”一句,被視為是乾隆皇帝將水仙盆看成是貓食盆的典故來源,不僅如此,乾隆十年時(1745)皇帝也透露傳旨下令景德鎮(zhèn)御窯廠仿燒“汝釉貓食盆”。同時,透露大衛(wèi)德爵士的文章,也得知水仙盆前往倫敦展出時,故宮的典藏人員亦持“貓食盆”即指“水仙盆”的看法。

即使時至今日,大家已經(jīng)理解“水仙盆”、“貓食盆”和“猧食盆”指的是同一種器物。不過從中還是出現(xiàn)一些令人感到困惑的疑點,例如唐英于雍正三十年(1735)的(陶成紀事碑)中已出現(xiàn)雍正官窯仿燒“仿鐵骨無紋汝釉,仿宋器貓食盆、人面洗色澤”一類的瓷器,表現(xiàn)出雍正時期已將汝窯水仙盆稱為貓食盆,并且加以仿燒。同樣的,乾隆十年(1745)皇帝傳旨下達的旨令中也說出要仿燒的是“汝釉貓食盆”,可是在御題之中,卻又以“官窯”相稱而不以“汝窯”視之,是因為御題和旨令發(fā)布的時間不同,而讓皇帝的鑒賞觀出現(xiàn)改變,還是另有其他的因素,目前不得而知。

其實,深入追究的話,還能發(fā)現(xiàn)“猧食盆”的“猧”字,意指小狗而非小貓。由此看來,即使清高宗乾隆皇帝一時誤將“猧”字解讀成“貓”意,而以猧食盆來稱呼貓食盆,卻因乾隆朝《活計清檔》的記錄中,日后也出現(xiàn)燒造“腰圓筆洗”的記錄,從該類器皿的形狀及檔案前后文的關(guān)系中,同時也流露出和水仙盆的關(guān)系,而得知乾隆皇帝盡管曾在題詩中說水仙盆“便是訛傳猧食盆”,卻也不能排除貓食盆后來也逐漸被其他的名稱所取代,一如清高宗于乾隆四十三年(1778)再度提筆為水仙盆賦詩時,便以為當(dāng)年“謂猧食盆誠鑭語”。

最重要的,從寶豐縣清涼寺窯址出土幾近完整的水仙盆、底足殘件標(biāo)本,以及為燒造而制作的墊圈,說明水仙盆于當(dāng)時的燒造及使用情況。而傳世明宣德款“霽青水仙盆”的存在,也間接反映汝窯水仙盆在流傳脈絡(luò)中受到珍視與鑒賞的一面。目前除國立故宮博物院之外,日本大阪市立東洋陶瓷博物館亦收藏一件相似的“北宋汝窯青瓷水仙盆”。

010:北宋汝窯青瓷水仙盆

高6.1厘米

口縱15.8厘米

口橫23.1厘米

底縱13厘米

故瓷17699

國立故宮博物院典藏的四件水仙盆中,三件底部刻題有清高宗乾隆皇帝的御制詩,此件作品雖未題詩,但品相較為完整。從河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址曾出土看似專為燒造水仙盆而設(shè)計的橢圓形支燒工具看來,水仙盆應(yīng)燒于所謂的中心燒造區(qū)。但傳世水仙盆底部的支痕一般都是六枚,此件作品不知是否因燒造過程滑落之故,還是其他不知名的原因,僅存留五枚支燒痕。

它曾是“中國藝術(shù)國際展覽會”(The lnternational Exhibition of Chinese Art)的展品之一,于1935年在英國倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出。(余佩瑾)

011:北宋汝窯青瓷膽瓶

高17.9厘米

口徑3.2厘米

足徑8.9厘米

故瓷004372

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1775):“通體純青纈細紋,用圜旅食古攸聞,難為兄固有其事,生二精陶寔出群”。乾隆乙未春御題。鈐印一:“太?”。

釉面滿布開片,口足皆鑲嵌銅扣,底中心刮釉一圈,局部施涂黃色鐵汁。沿著刮釉周邊題刻清高宗乾隆皇帝御制詩一首。對照大衛(wèi)德基金會收藏的北宋“汝窯瓶”以及河南省寶豐縣清涼寺窯址的出土品,發(fā)現(xiàn)其造型或如傳世所見汝窯長頸瓶一樣,圓腹之上擁有細致的長頸。然而或因傳世過程,頸部不慎受到損傷,遂形成今日的形制。足底緣露胎,與大衛(wèi)德基金會的藏品以及寶豐縣清涼寺窯址出土品一樣,系以墊燒方式燒造完成。

長頸瓶為十二世紀北方窯場經(jīng)常出現(xiàn)的器形之一,除了汝窯之外,在定窯、鈞窯、耀州窯和南宋官窯的作品中,皆看得到相似的作品。高度多半介于20厘米之30厘米之間,口沿存在向上開展以淺唇邊收尾和外撇翻轉(zhuǎn)成具有彎弧的窄折沿兩種。國立故宮博物院收藏的“汝窯青瓷膽瓶”因口嵌銅扣,即或能從同類作品的比較中,而得出原來的樣貌,但仍然無法據(jù)以判斷其口沿究竟是屬于哪一種。不過以腹部渾圓、最大徑位于腹中心的特征來觀察,國立故宮博物院的“汝窯青瓷膽瓶”盡管在尺寸上和以高大形體著稱的大衛(wèi)德基金會藏品有所不同,但腹部形制卻是十分相近,明顯的表現(xiàn)出兩者或來自同一時間、同一窯場的可能性。

同樣的,具有和大衛(wèi)德基金會北宋“汝窯瓶”相似的口沿,亦見于寶豐縣清涼寺窯址的出土品、國立故宮博物院的北宋定窯“白瓷劃花蓮紋瓶”、大衛(wèi)德基金會收藏的南宋“官窯瓶”以及大英博物館的定窯“白瓷瓶”。至于圓渾腹部以及最大徑接近于中間的特色,除上述口沿翻轉(zhuǎn)成折沿的作品外,大衛(wèi)德基金會的北宋“鈞窯瓶”和一件據(jù)說出土自開封附近的“北宋瓶”,雖然口沿作唇邊的處理和翻轉(zhuǎn)成彎弧的折沿不同,然而腹部的形制卻可視為和汝窯瓶差不多同時期的作品。

特別是以器形的演變來觀察,汝窯長頸瓶和金元之際的玉壺春瓶之間,存在一個由渾圓圓腹逐漸轉(zhuǎn)變至梨形腹的變化過程。亦即以現(xiàn)在所能掌握的資訊來推測,渾圓圓腹且最大徑位于中間點的作品,其年代比較早,而接在這個組群之后的則是腹部的重心逐漸向下移動,其形制一如國立故宮博物院典藏的“鈞窯天青膽瓶”,至今元之際,渾圓腹部的最大徑已移至下緣,而形成如同流行于十三至十四世紀的玉壺春瓶形。

“汝窯青瓷膽瓶”器底刻題清高宗御制詩,表現(xiàn)出此件文物曾經(jīng)乾隆皇帝典藏,只是皇帝或未識此物,在詩中以“生二精陶寔出群”來稱許這件作品,看似將釉色典故指向晚明以來極其流行的章生一、章生二兄弟燒陶的故事。可是在詩題中卻以詠“官窯”來界定此件作品的窯口。

012/013:北宋汝窯青瓷紙槌瓶(兩件)

012:北宋汝窯青瓷紙槌瓶(其一)

高20.5厘米

口徑4.0厘米

足徑8.7厘米

故瓷4371

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1776):“陶得純青生二城,果然色質(zhì)勝難兄。綠銅試看守口器,書座堪思防意成。簪朵雅意名意蕊,稱懷已自息心旌。足釘薛暴誠何礙,詎以微瑕棄美瓊。”乾隆丙申仲春月御題。鈐引二:“三”,“隆”。

013:北宋汝窯青瓷奉華紙槌瓶(其二)

高22.4厘米

口徑4.4厘米

足徑8.6厘米

故瓷17856

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1778):“定州白惡有芒形,特命汝州陶嫩青,口欲其堅銅以鎖,底完而舊鐵余釘,合因點筆意為靜,便不簪花鼻亦馨,當(dāng)日奉華陪德壽,可曾五國憶留停。”乾隆戊戌仲夏御題。鈐印二:“古香”,“太?”。

國立故宮博物院收藏兩件汝窯紙槌瓶其形制類似,皆圓口微奢,細長頸,斜寬肩,圓折為上豐下斂腹,平底無足,口部皆已損,編號為故瓷4371的銅扣已失。薄胎上施滿淡灰藍色釉,釉多腴潤。薄釉處透明見香灰色胎,在光線照射下,呈現(xiàn)淡淡的粉紅色和密布的淺黃色細紋。底周有芝麻支釘痕五枚。以手撫器表,胎體多有不平整處。然而X光片所攝影出的紙槌瓶器壁厚薄勻稱,足見工匠技術(shù)熟練;細品其釉色,亦見因年歲而已呈黑色點狀縮釉多處。

然而此工藝上的不盡完善,并未影響到其整體所呈現(xiàn)出的安靜典雅氣質(zhì)。對于汝器有缺陷美的賞析,清高宗乾隆亦將此情懷表達于刻銘中,刻在故瓷4371器底的詩句中,詩云“足釘薛暴誠何礙,詎以微瑕棄美瓊。”紙槌瓶支釘?shù)娜毕荩m然被認為是一種瑕疵,但并未影響到清高宗乾隆對汝器整體美的珍視。乾隆對古陶瓷遐而無礙的鑒賞及珍惜的心情,謝明良已提出了詮譯;并解譯乾隆對“有瑕”古陶瓷的補救措施,鑲銅扣即為其中一種方法。此亦可由紙槌瓶的御制詩“綠銅試看守口器,書座堪思防意成”及故瓷17856的“口欲其堅銅以鎖”讀出乾隆以銅扣來補強及美化已損的紙槌瓶口沿,并藉此銅扣以防不小心再次被損的用心。院藏故瓷17856紙槌瓶的銅扣依在,而故瓷4371的口沿邊有不平整的露胎表面,且由口沿邊一圈類似膠著劑的痕跡來看,過去也應(yīng)鑲嵌有金屬扣。口沿不平整現(xiàn)象的產(chǎn)生應(yīng)為成器后,器物被切磨而造成。據(jù)謝明良的考據(jù),乾隆十九年(1754)皇帝曾下令磨去一件哥窯洗破口的一部分,并鑲銅扣以固定。

早在90年代謝明良已強調(diào)院藏的紙槌瓶應(yīng)該為盤口槌瓶器的看法。此亦可由1987年河南寶豐清涼寺出土了相仿的盤口槌瓶及傳世高麗青瓷槌瓶,其長頸、斜寬肩及上豐下斂腹的造型,與院藏槌瓶型似,且有盤口的情況得知。

其實有關(guān)汝窯紙槌瓶,學(xué)界討論甚多的是底款“奉華”兩字。器底上,乾隆皇帝的御制詩道:“當(dāng)日奉華陪德壽,可曾五國憶留停”點出“奉華”(劉妃)與南宋高宗的關(guān)系。又因院藏品中尚藏有仿汝釉奉華尊及汝窯青瓷奉華碟,而器上“奉華”兩字所在的位子、字體風(fēng)格及成字工藝皆有所差異,也因此令學(xué)界對“奉華”器所屬者及成字年代有諸多討論。根據(jù)文獻《六藝之一錄》續(xù)編十二卷的記載,南宋高宗寵妃“劉夫人…內(nèi)翰文字及寫宸翰,…善畫,上用奉華堂印”;卷四百六又記:”奉華堂乃宋高宗內(nèi)待劉夫人所居之室也,高宗所得珍秘悉令掌之。用此印鈐識,然非極品不輕用也。”的說法。而目前學(xué)界多采用“奉華”堂為高宗時德壽宮的配殿,為高宗寵妃劉夫人所用的看法。最近學(xué)者以銘文所在的位置、書體風(fēng)格,并比較定窯傳世品有“奉華”、“禁苑”等銘文的藏品,且籍由倫敦大衛(wèi)德基金會藏的汝窯盤盤銘“壽成殿皇后閣”等來談“奉華”銘的鐫刻時代,認為院藏汝窯奉華尊及奉華紙槌瓶為清代后刻,而奉華碟的字體古樸有南宋風(fēng)格,應(yīng)為南宋的琢款。

由文字的布局來看,故瓷17856瓶底的五個支釘中間刻有乾隆御制詩及款,詩的左側(cè)刻有“奉華”楷書名。詩及款的文字共分九行,為首及結(jié)尾皆為四字,其它七行以最高的支釘點為中軸點,左右兩邊平均分配詩句,使文字的連線形成一個圓形,此為乾隆朝在御制詩的刻琢上常見的布局構(gòu)思,是有計畫性的。而刻于詩左側(cè)的“奉華”銘亦有計畫的呼應(yīng),以左上方支釘點為起首,字體大小適中的刻于器底的左側(cè)中間。再“奉華”字體風(fēng)格上,紙槌瓶的字畫結(jié)構(gòu)圓轉(zhuǎn)勻正、字體布局嚴整,清代中后期的館閣體。而不同于“奉華碟”銘(圖版33)平直勁瘦的字體雖居器外底的中間,但位子偏高,為一種較隨性的布局概念。整體上,無論字體或布局的表現(xiàn)方法,“奉華碟”銘皆較接近本展中“丙蔡”款小蝶的“蔡”字的構(gòu)想,或亦為南宋刻款。

汝窯紙槌瓶原型的來源可追朔到九至十世紀的伊朗及埃及的玻璃工藝,為流行于九到十二世紀間的玻璃作品。因瓶的器型長頸,斜方肩如一把槌,西方學(xué)者再二十世紀因其型,稱其為“槌瓶”,此或借用中國早在明代已用的“紙槌瓶”一稱而來也說不定。Stefano Carboni猜測此為伊朗泥沙布爾特的玻璃制品,器用途可能為裝油或酒。有些學(xué)者則認為盤口,細長頸,大腹的瓶子,適宜裝薔薇水。

雖然目前尚無法得知紙槌瓶于宋代的用途,但北宋宮廷使用西亞貢入的玫瑰水,文獻上記載極多。《鐵圍山叢談》卷五:“奉宸庫者,祖宗之珍藏也。政和四年…并奉承俱入內(nèi)藏庫。…大食國薔薇水雖貯于玻璃缶中,蠟密封其外,然香猶透澈…灑著人衣袂,經(jīng)十?dāng)?shù)日不歇也”。《宋史·大食傳》至道元年(995)載“來獻薔薇水二十琉璃瓶”。文獻上雖然并無記載來獻的薔薇水以何類玻璃瓶來裝盛,但紙槌瓶有可能為裝薔薇水的其中一類瓶子。

紙槌瓶的器型到達東亞的其中一條路線為經(jīng)由東南亞海路而來,1997年印尼海域發(fā)現(xiàn)的lntan號即出土了許多紙槌瓶殘器。與此批玻璃器同出的尚有北宋初年的青白瓷、白瓷及越窯系的青瓷等。依筆者之見,此船的年代應(yīng)在十世紀末至十一世紀的北宋初年,由其裝載的器物來看,海運而來可能為玻璃紙槌瓶輸入中土的一條路線。

而于中國境內(nèi),1986年內(nèi)蒙古奈曼旗,最晚在1018年入葬的遼陳國公主與駙馬合葬墓出土的玻璃紙槌瓶,置于尸首所在的墓后室,可能為生活日用品;1983年天津薊縣獨樂寺白塔上層塔室亦出土的玻璃紙槌瓶。由此得見玻璃紙槌瓶最晚在十一世紀初已進入宋朝北方的遼境內(nèi)。而且前陶瓷紙槌瓶以十二世紀的汝窯器為最早見,且從此開始被中國陶工取型燒成陶瓷器。關(guān)于陶瓷仿玻璃器的記載,見于《新校本北史·列傳》卷九十,其中記載何稠曾以綠瓷仿玻璃器:“何稠字桂林,…善琢玉。稠年十余,遇江陵平,隨妥入長安·仕周,御節(jié)下士·及隋文帝為丞相,召補參軍,兼掌細作署·開皇中,累遷太府丞·稠博覽古圖,多識舊物·波斯嘗獻金線錦袍,組織殊麗·上命稠為之,稠錦成,逾所獻者·上甚悅·時中國久絕琉璃作,匠人無敢措意,稠以綠瓷為之,與真不異…。”而隋唐時期的青瓷力求青綠,如越窯系所燒的秘色瓷等,通常認為是追求青玉的質(zhì)感,而此紙槌瓶器型為仿玻璃器的一個例證,在釉色上,中東生產(chǎn)的玻璃紙槌瓶亦常為青綠色,此或為仿玻璃器之故吧!同時或之后的朝代,紙槌瓶持續(xù)的被燒造,并亦以不同的材質(zhì)。如院藏中尚有青綠色的南宋官窯紙槌瓶、扁圓身的定窯白瓷紙槌瓶、天藍的龍泉窯龍耳或鳳耳瓶等,而明朝亦有雕漆花卉紙槌瓶的制作。成為一種仿西亞玻璃紙槌瓶而來的中國器物類型。(陳玉秀)

014:北宋汝窯青瓷蓮花式溫碗

高10.1-10.5厘米

口徑15.9-16.2厘米

足徑8.1厘米

故瓷16929

俯看型如十曲花瓣,口微侈,下接上豐下斂的器腹,立于圈足上,若一朵正在綻放的蓮花。整器滿釉,僅見外底芝麻釘痕五枚,露香灰色胎土。粉青釉色內(nèi)外一致勻潤,口沿薄釉處見淡淡的粉紅光,釉面密布細碎開片紋,造型靜謐典雅,為陶瓷工藝盡善盡美的代表作。北宋時期除了汝窯燒造有蓮花式溫碗外,舉凡南方景德鎮(zhèn)青白瓷,北方遼境內(nèi)的定窯白瓷等窯廠皆有之。此種流行亦遠播至位于遼邊境的高麗,傳世品中可見類似院藏蓮花式溫碗的高麗青瓷。

溫碗、注及高足臺盞時常成套出現(xiàn),溫碗徑略大于執(zhí)壺,因為盛熱水用以溫酒而得名。有關(guān)注碗的記錄,文獻上南宋孟元老《東京夢華錄》卷四十,記錄北宋汴京《會仙酒樓》提供客人的飲酒器皿:”大抵都人風(fēng)俗奢侈,度量稍寬,凡酒站中,不問何人,止兩人對坐飲酒,亦須用注碗一副,盤盞兩副,碗菜楪各五片,水菜碗三五雙。”孟元老的記述除了道出溫碗、注及高足臺盞在北宋時期的流行,并說明注子和溫碗并成為注碗,而帶托的盞似為必備品的事實。

瓷器注碗與臺盞配套出土的例子,可見于陜西彬縣后周顯德五年(958)的馮暉墓,該墓出土一件青瓷灰形器蓋、一件青瓷深腹廣口碗,前者當(dāng)為執(zhí)壺的蓋子,后者則是溫碗,同時出土的尚有兩幅青瓷高足臺盞。在北宋圖繪中,張擇端《清明上河圖》亦以溫碗、注及高足臺盞來描繪兩人對飲時桌上飲品的盛裝器;院藏北宋徽宗所繪的《文會圖》,其中描繪文人相聚宴飲及僕從備酒或茶的景象,約及注肩高度的蓮花式溫碗中,置一寬折肩瓜棱形執(zhí)壺,細長頸上套一長擺的火焰型頂蓋。除了注碗,桌面上尚見大碗、小蝶及高臺盞等宴飲配件。類似此種宴飲器具組合的實景,在河北宣化張匡正墓中已發(fā)現(xiàn)(改葬于遼大安九年(1093)。其中,墓后室木桌前方的黃釉溫碗中置一造型豐腴瓜棱式執(zhí)壺、桌面的右方為高足臺盞,左后方的龍首柄碗碗內(nèi)于出土?xí)r尚見鮮潤的紅棗,其它小盤散置于桌面上。此類厚胎低溫的黃釉器常出現(xiàn)于遼墓中,是否為遼地區(qū)的陪葬用品,有待日后進一步確認。

目前此種飲器配套的考古出土,多見于(907-1124)境內(nèi)。如大遼故始平軍節(jié)度使韓佚及其妻王氏合葬墓出土的文物,此墓出土于1981年北京西郊,乃在遼圣宗統(tǒng)和十五年及二十九年(997、1011)入葬,墓主韓佚為遼的漢族官吏,出土的器物有浙江越窯青釉畫花瓜棱型注子,同出的有劃花溫碗及高8.1厘米的瓜式刻劃蜂蜜和草葉紋臺盞一副、碗兩件、碟四件;另外,遼墓中尚有出土于遼寧朝陽耿延毅與耿知新夫婦合葬墓出土的黃釉注及碗,其分為葬于遼圣宗開泰九年(1020)及太平六年(1026)。除了實物的出土,遼墓石室壁畫常繪有備茶或備酒的畫面,其中注碗及臺盞實為主題畫中桌面上的備飲器具;比較著名的壁畫有河南禹縣白沙宋墓一號前室西壁、二號及三號墓西南壁壁畫、河北宣化下八里張世卿遼墓(葬于1116年)后室南壁壁畫的《備宴圖》及張恭誘(葬于1117年)的《宴樂圖》。遼境內(nèi)普遍被使用的注碗、盞及壺等器皿,其來源以宋境內(nèi)用瓷造型如瓜式、花口或圓型器為主。執(zhí)壺的器型常見短頸、寬肩及有豐腴器腹,其肩高近乎等分器身,并有長頸,如《文會圖》中的執(zhí)壺類型。

薄胎的花式溫碗,以北宋中期瓷都景德鎮(zhèn)附近出土的影青瓷為多。而溫碗常與臺盞配套出現(xiàn),器型亦類似院藏《文會圖》中所見。此類如院藏坐于高足上的蓮花式溫碗,造型雅致,有若半開的蓮花或郁金香,為唐宋以來陶瓷仿金銀器造型的一種流星標(biāo)記。由考古出土的花式溫碗所配的執(zhí)壺類型來看,執(zhí)壺的器身高度常及溫碗的口沿,細長的頸上設(shè)一長擺的蓋子,并以坐獅為蓋頂,皆此以平衡寬肩、細頸的執(zhí)壺造型比重,并營造一種另類造型的趣味性。除了以上所謂的執(zhí)壺類型,蓮花式溫碗亦常配有瓜式執(zhí)壺,如東洋陶瓷館藏的韓國青瓷瓜形水注,遼境內(nèi)亦出土定窯系白瓷蓮花式溫碗及葫蘆型執(zhí)壺。由此可見北宋時期蓮花式溫碗所配的執(zhí)壺樣式甚多,而非定于一。院藏的汝窯蓮花式溫碗雖無注子的配套出現(xiàn),但由英國大衛(wèi)德基金會藏有花口汝窯青瓷盞托及清涼寺窯址汝窯盞托的出土,或可想見此溫碗的配套情形!(陳玉秀)

015:北宋汝窯青瓷“丙蔡”碟

高1.5厘米

口徑10.9厘米

足徑8.2厘米

故瓷18224

院藏汝窯“丙蔡款碟”,平底無足,器外有支釘痕三枚,開片線紋呈黑色,底刻“丙”、“蔡”二字。如果將“丙”字及“蔡”字置于顯微像機下來看,“丙”字的琢工淺,線條中尚見琢磨后,剩余釉面的痕跡。而“蔡”字刻于盤底中央,“筆道”平直勁瘦,略有隸意,帶有琢味。“蔡”字線條的刀法切入深及胎面,在顯微鏡下,見胎表氣泡被切破的坑洞表面。

而此“丙”字的琢工亦類似故瓷17698中心的“丙”刻款,如果將兩件器物上的“丙”字以透視的方式重疊起來比較,兩字的差異只在“丙蔡款小蝶”的“丙”字兩束長于故瓷17698的“丙”字,其他筆劃長短及刀法深淺皆類似。故瓷17698的“丙”字與其御制詩中的“丙”字雷同,同為乾隆時的刻款。在此亦可推測“丙蔡款小蝶”的“丙”字亦皆為乾隆時期所刻。

由《造辦處各作成做活計清檔》得知:乾隆二十一年八月初四日,《如意館》載:皇帝傳旨要王裕璽將內(nèi)廷所藏一件底部有“蔡”字的汝窯,找補過字的李世金刻字。以目前汝窯傳世品中,除了國立故宮博物院之外,北京故宮博物院同時也收藏一件器底刻題“蔡”字款的汝窯碟,從檔案原文“將碟底蔡字”拿給王裕璽看來,至少當(dāng)時所看到的汝窯碟底部已存在一個“蔡”字款。至于,王裕璽找李世金刻字,究竟是什么意思?因國立故宮博物院典藏之“丙蔡”碟,“蔡”字之旁尚有一“丙”字,而北京故宮典藏者,“蔡”字之旁并無其他款識,故以為《活計清檔》所記載的或是國立故宮博物院收藏的“丙蔡”碟。(陳玉秀)

016:北宋汝窯青瓷“奉華”碟

高1.9-2.1厘米

口徑12.8厘米

足徑10.1厘米

故瓷018048

此碟圓口、淺弧形壁、平底無足。相似的標(biāo)本,亦見于寶豐縣清涼寺汝窯窯址。口沿嵌一銅扣,底部留存三枚細小的支釘痕,中心刻”奉華”兩字銘款,刻痕內(nèi)填跦紅,為國立故宮博物院典藏中,三件后題有“奉華”銘款的作品之一。從刻銘本身的刻題書風(fēng)看來,此品之”奉華”銘與同樣收藏在國立故宮博物院的其他兩件不同,卻反而相似于大衛(wèi)德基金會典藏之”北宋定窯白瓷圓盤”,而透露兩件作品銘刻的時代或相差不遠。

“奉華”銘的含意,從清高宗乾隆皇帝的御制詩及詩注中所透露出來的訊息,得知其與南宋高宗時期的劉貴妃關(guān)系密切。乾隆皇帝于”題汝窯奉華盤”中(1778)以為:“為閣為官不可知,華兩字底鐫之,尺鳧集里傳名氏,見說風(fēng)流女畫師”,詩后并且以詩注的方式補充:“盤底鐫奉華二字,考宋高宗劉貴妃有奉華大小二印”來說明奉華為劉貴妃私人的印記。其后,清高宗乾隆皇帝又在“詠汝窯瓶”的詩注中(1779)指出:“內(nèi)府有汝窯盤,底鐫奉華二字,考奉華乃宋高宗劉貴妃之號,妃善畫,每月奉華印”。從中再次指出劉貴妃別號奉華,擅畫,畫畢又曾于作品上落蓋“奉華”印。此外,乾隆題詠國立故宮博物院典藏的“汝窯青瓷奉華紙槌瓶”時(1776),亦以“昔日奉華陪德壽”來說明劉貴妃和南宋高宗的關(guān)系,特別是“奉華陪德壽”之句,正是日后大家以為“奉華”全稱奉華堂,是宋宮室中德壽宮的配殿,也是南宋高宗時期劉貴妃居所的典故來源。

至于,“奉華”銘刻題于何時?大陸學(xué)者李仲謀在奉華銘的研究中指出,傳世“奉華”銘的作品中,僅有定窯瓷器上所出現(xiàn)的刻銘是原創(chuàng),其余皆為后仿銘款。亦即依照李仲謀的推斷,奉華銘使用的時間,大約是南宋紹興至乾道年間,而所謂的原刻款或應(yīng)指刻制于此一時期的銘款而言。據(jù)此,就目前所能掌握的資料來研判,國立故宮博物院典藏之“奉華”款青瓷碟,依據(jù)刻寫的書風(fēng)看來,和青瓷紙槌瓶明顯不同,但比較相似于大衛(wèi)德基金會收藏的定窯盤。若再比較李仲謀認定的刻題于南宋時期的“奉華”款標(biāo)本,以及出土自南宋皇城的“奉華”款碟之后,也發(fā)現(xiàn)此件“奉華”款碟的刻字書風(fēng)似介于兩者之間。但刻題的時間是否可以上述至南宋,尚待進一步確認。此處,將汝窯青瓷“奉華”款碟置于此一展區(qū),主要是籍由“奉華”款背后存在的歷史淵源,來說明北宋汝窯曾在南宋內(nèi)府收藏的經(jīng)過。

清雍正七年(1729)內(nèi)務(wù)府《活計清檔》的記錄中,亦包含一件“奉華字圓筆洗”。由此看來,帶“奉華”刻銘的圓洗,至少在十八世紀初已出現(xiàn)于清宮,只是僅憑文字記載,無法斷言檔案所錄者,即為國立故宮博物院典藏的“汝窯青瓷奉華碟”。

值得注意的是,本院典藏之三件“奉華”款瓷器,從字體刻畫書風(fēng)的差異上來研判,或刻制于不同時期。如前文所述“北宋汝窯青瓷奉華碟”之“奉華”刻銘在雍正時期之前已出現(xiàn)。而“北宋汝窯青瓷奉華紙槌瓶”底部之“奉華”銘,一直以來皆被視為后刻于清朝。特別是若對照清高宗于“詠汝窯瓶”詩注中所言:“此瓶釉色制法與盤無異,亦刻奉華二字”(1779),而讓人以為奉華銘的刻制或有意避開清高宗的御制詩,泄漏其題刻或與乾隆皇帝有關(guān)。有趣的是,與此相似的銘刻,亦見于英國倫敦大學(xué)大衛(wèi)德基金會收藏之哥釉碗的底部。(余佩瑾)

017:北宋汝窯青瓷盤

高3.9厘米

口徑14.8厘米

足徑11厘米

故瓷017850

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1789):“甲字明鐫器底心,撫之薛暴手中侵,笑似假借為說項,古已有然何況今。”乾隆巳酉御題。鈐印“古香”。中心刻篆書“甲”字。

此件作品底部留存支燒痕,底心題刻篆書“甲”字。它曾是“中國藝術(shù)展覽會”(Thelnternational Exhibition of Chinese Art)的展品之一,于1935年前往英國倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出。造型和故瓷17854雷同。盤子的弧形圓壁自底足順著口沿斜直而上。平形底,圈足微外撇,形成具有金銀器風(fēng)格的“捲足”。相似的作品組群亦見于北京故宮博物院的典藏,以及河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的考古發(fā)掘中。

環(huán)繞著“甲”周圓,題刻乾隆五十四年(1789)的御題。從“甲字明鐫器底心”,以及對照故瓷17854底部“底心鐫甲字,先得此同然”的描述,得知此“甲”字極可能刻題于乾隆之前,而且皇帝所看到刻有“甲”字款的作品或不只一件。除了御制詩之外,伴隨此件作品傳世至今的木座,底部刻有“安儀周家收藏”的款識,透露此件作品進入清宮收藏之前,曾經(jīng)是清初大收藏家安岐手中之物。

至于,“甲”字的含義為何?對清高宗乾隆皇帝而言,“甲”字讓他聯(lián)想到《周禮·考工記》中形容物有瑕疵的“薛暴”和“髻墾”兩個辭匯。所謂“薛暴”是指釉面的傷缺,而“髻墾”是指胎骨的缺陷。清高宗于乾隆三十七年(1772)接觸到“北宋汝窯青瓷盤”(故瓷17854,)時,深為一種“出陶無髻墾”的完美器型所吸引。至乾隆五十四年(1789),再面對“北宋汝窯青瓷圓洗”時,雖然“撫之薛暴手中侵”,然而一與當(dāng)時的新制品比較,立刻油然而生連古代文物都可能出現(xiàn)瑕疵更何況今日制品的感慨,一語道出乾隆皇帝以古為貴的鑒賞觀。(余佩瑾)

018:北宋汝窯青瓷圓洗

高3.5厘米

口徑12.9厘米

足徑9厘米

故瓷009827

底刻清高宗乾隆皇帝御制詩(1779):“趙宋青窯建汝州,傳聞瑪瑙末為釉,而今景德無斯法,亦自出藍寶色浮。”乾隆丙申春御題。鈐印一:“朗潤”。

此件作品的釉色和故瓷8284極為相似,然而清高宗乾隆皇帝卻將之看成是產(chǎn)燒自兩個不同窯口的作品。透過刻題于故瓷8284底部的御制詩,得知清高宗乾隆皇帝以為該件作品為官窯。清高宗乾隆皇帝詩中所指出的“官窯”,以今日的常識來理解,范圍或涵蓋北宋官窯、南宋修內(nèi)司官窯及郊壇下官窯等,亦即官方御用瓷器的統(tǒng)稱。而在故瓷9827的御制詩中,他又能以絕佳的陶瓷涵養(yǎng),直接指出這是一件汝窯瓷器。之所以出現(xiàn)此種差異,可能與乾隆皇帝和以皇帝為首的皇室所具備的文物識別能力有關(guān),同時也間接反映出十八世紀清宮對汝窯的辨識,尚未出現(xiàn)一套公認的標(biāo)準(zhǔn)。

或因如此,雍正時期的《活計清檔》中,雖然已經(jīng)出現(xiàn)一個洋漆箱,箱中收存有三十一件汝窯瓷器,然而此事例卻無法直接連接至乾隆時期清宮對汝窯的判斷。亦即以國立故宮博物院的典藏為例,在二十一件汝窯中,十三件底部題刻有清高宗乾隆皇帝的御制詩,然而,其中僅有兩首詩在內(nèi)容中直接指出所題詠的對象為汝窯,其余則皆以官窯統(tǒng)稱之。

檢視清朝之前的相關(guān)文本,也發(fā)現(xiàn)各個時期對汝窯的看法略有不同,例如明代曹昭在《格古要論》中,以為:“汝窯器,出汝州。宋時燒者。淡青色,有蟹爪紋者真,無紋者尤好,土脈滋潤,薄亦甚難得”。至高濂時,又以為汝窯:“其色卵白,汁水瑩厚,如堆脂然,汁中棕眼,隱若蟹爪,底有芝麻花,細小掙釘”。盡管他們皆著重于釉色、開片與支痕的鑒賞,然而曹昭眼中呈“淡青色”的汝窯和高濂筆下帶“卵白”色的汝窯,明顯有別。至乾隆皇帝題“詠汝窯枕”時,盡管詩中談及汝窯與柴窯的關(guān)系。然而面對實物時,我們都發(fā)現(xiàn)清高宗題詠的對象,其實是鈞窯而不是汝窯。從中披露,對釉色的掌握或是辨別汝窯的難題之一。

此現(xiàn)象一直持續(xù)至二十世紀初,當(dāng)北平故宮文物,因“中國國際藝術(shù)展覽會”的舉辦,前往英國倫敦展出時,策展人之一的大衛(wèi)德爵士因接觸到前往展出的汝窯,而重新爬梳古籍文獻對汝窯的記載,以從中厘清汝窯的器型和釉色。從后,隨著考古工作的進展,地下文物的出土與研究成果不斷的累積,對汝窯的認識,方亦日漸清晰。(余佩瑾)

019:北宋汝窯青瓷橢圓洗

高2.7厘米

口縱9.8厘米

口橫14.2厘米

底徑4.2厘米

故瓷17849

橢圓洗的器形,傳世極少見;除國立故宮博物院之外,大衛(wèi)德基金會和美國波士頓美術(shù)館也有相仿作品的收藏。其中,國立故宮博物院和大衛(wèi)德基金會收藏的一件,同樣具有外底中心向內(nèi)陷入一圈,圈內(nèi)留存三枚支燒痕,器表釉下模印圖案的特征。而模印的紋飾,大衛(wèi)德基金會的出版品說明其為“雙魚紋”。至于國立故宮博物院的藏品,則在釉層籠罩下,,印紋顯得極為模糊,但經(jīng)仔細比較之后,仍然隱約可以看出其相似于大衛(wèi)德基金會的藏品。此件作品曾是“中國藝術(shù)展覽會”(Thelnternational Exhibition of Chinese Art)的展品之一,于1935年前往英國倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院展出。

對照本院典藏的兩本陶瓷圖冊,發(fā)現(xiàn)此類橢圓洗亦出現(xiàn)于《埏埴流光》和《燔功彰色》冊之中。由于兩本圖冊同時畫出兩件“宋汝窯舟形筆洗”,因此若要厘清所畫者究為何,則需要籍助為圖而撰述的說明來加以理解。這兩本圖冊同時形容兩件作品“底為坳,有三釘”但是從《燔功彰色》冊另又指出:”中有如意暗花二”,而得知《燔功彰色》冊所畫者,比較有可能接近國立故宮博物院和大衛(wèi)德基金會的收藏品。在此之下,若將畫冊和傳世品相互比對,又發(fā)現(xiàn)《燔功彰色》冊所畫的器物,口沿存在一點金彩修護點,完全吻合今日所見大衛(wèi)德基金會的典藏品。藉此,大約可以從中推知十八世紀清宮的汝窯收藏中,曾同時存在內(nèi)底有印文和無印文的兩種橢圓洗,而印文的圖案在當(dāng)時又有“如意紋”之稱。

事實上,模印圖案的汝窯,極少傳世。但近來年隨著河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的多次考古發(fā)掘,卻也逐漸發(fā)現(xiàn)其實裝飾著刻、印花圖案的汝窯,產(chǎn)燒之初,或不若今日相像的稀少。相反的,愈來愈多的例證顯示,刻、印花圖案或是汝窯曾經(jīng)產(chǎn)燒的一種品目。如早期發(fā)現(xiàn)的“刻畫折枝蓮花紋鵝頸瓶”,和近年又陸續(xù)出土刻印有蓮花、蓮瓣紋、龍紋的素?zé)骱鸵咽┯缘臉?biāo)本。透露北宋汝窯的燒造中,或存在一些今日無法復(fù)見的器形與紋飾。而與此“汝窯青瓷橢圓洗”相似,且底部亦存在相同制作痕跡的殘件標(biāo)本,亦見于河南省寶豐縣清涼寺的汝窯窯址,從中印證橢圓洗產(chǎn)燒自河南省寶豐縣清涼寺的史實。(余佩瑾)

020:北宋汝窯青瓷圓洗

高4.8厘米

口徑15.9厘米

底徑13.2厘米

故瓷05176

院藏汝窯洗,直口,周壁深,腹微凸,平底稍厚。口沿或因微損而切齊,淡褐色透明膠著劑尚可見,原口沿應(yīng)有金屬扣,今已失。薄釉呈灰青色,器外開片稀疏微黃,器內(nèi)密而黑。底有支釘痕五枚,露黃色胎。帶木座,底刻“甲”字。

此類型洗的汝窯器亦出土于2000年河南寶豐清涼寺遺址,后者底有五芝麻釘痕,口沿尚完好。乾隆時期對收藏的陶瓷,曾命畫工如照相的方式將每一件器物的細節(jié)繪錄下來,并集成圖錄,其中《埏直流光》冊中畫有汝窯洗一件,并有文字說明此器的開片紋、縮釉、尺寸及特征等細節(jié)。如圖所見,洗的口沿微削薄,同型器亦見北京故宮博物院藏的汝窯洗,口徑為16.7厘米,器形完整,口沿往上微薄。籍由《埏埴流光》冊中的“照片”及清涼寺遺址的出土,或可推測院藏洗口沿原來的樣貌。(陳玉秀)

021:北宋汝窯青瓷碟

高3.2厘米

口徑13.4-13.7厘米

足徑9.2厘米

故瓷005177

此件作品嵌一銅扣,釉表開細密紋片,器底留存三枚支燒痕,圈足具金銀器捲足的特征。相似的標(biāo)本和整器,亦見于河南省寶豐縣清涼寺汝窯窯址的考古發(fā)掘,及世界各公私立博物館的收藏中。從中顯示北宋汝窯的產(chǎn)制,在形制上似乎存在某種規(guī)格化的取向。特別是對照2000年的考古發(fā)掘報告,發(fā)現(xiàn)傳世的器物幾乎都能從中找到足以相對應(yīng)的標(biāo)本,進一步暗示官方瓷器的生產(chǎn),背后可能存在的管理制度。

同時,韓國高麗青瓷的作品組群中,亦存在與此件作品相仿的器形,從而得知十二世紀韓國高麗與中國北宋窯業(yè)的交流。尤其是兩個窯口在器形、釉色和燒造方式的相似,以及彼此存在互為影響的關(guān)系上,展現(xiàn)出東亞窯業(yè)的發(fā)展存在區(qū)域之間彼此互動的情景。

為深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...

Burberry是一個具有濃厚英倫風(fēng)的著...

高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...

近年來,國際政治經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變,不確定...

如果有這樣一...

近日上海智美顏和以60后--90后的不同...

名品導(dǎo)購網(wǎng)(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網(wǎng)站版權(quán)所有:無錫錫游互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

CopyRight 2005-2023 版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),禁止復(fù)制轉(zhuǎn)載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com