2022江西紡織服裝周暨江西(贛州)紡織服裝產業博覽會隆重舉行

為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...

銀錠是熔鑄成錠的白銀。出土銀錠中年代最早的是漢景帝中元二年 (公元前148年) 所鑄。漢武帝元狩四年 (公元前119年) 作白金 (即白銀) 三品。王莽鑄有銀貨二品。其后歷代皆有鑄造,惟流通不廣。隋唐以前稱銀錠為"銀餅"、"銀鋌",稱扁平形銀幣為"鈑"、"笏"、"版",棒形的稱"鋌"、"挺",宋以后改稱"銀錠"。元代于銀錠之外總稱"元寶",形式變為馬蹄形,故亦稱"馬蹄銀"。明清兩代均沿用"元寶"一詞。

明代

明太祖朱元璋即位前后,民間交易多用金銀。洪武八年(1375)發行寶鈔(即鈔)后,朝廷多次下令禁止民間以金銀為貨幣進行交易,違者治罪。但政府發鈔鑄錢(見制錢)仍以銀價為標準。銀鈔之間、銀錢之間都有一定比價,同年定價,銀一兩當錢一千文,當鈔一貫。明英宗即位后,放松用銀的禁令,收賦有米麥折銀之令,并減少各種納鈔項目,以米銀錢當鈔。

自明初開銀禁后,物價多以銀兩計算。從以銀表示的金價、米價、絹價看,明代白銀的購買力大大高于宋、元時期。宋、元時,金一兩約合銀十兩三錢左右,明時為六兩四錢七分;宋、元時江南米一石約值銀一兩八錢四分,明時僅九錢四分多,宋、元時,絹一匹約值銀一兩五錢七分,明時僅六錢。按此價綜合計算,明代白銀的購買力約比宋、元時期提高一倍左右。但明代仍無銀幣。作為通貨用的白銀,主要是鑄成兩端翹起的船形銀錠(銀元寶),銀條和碼形的銀錠都少見,小額交易則使用碎銀。元寶銀錠大小不等,大元寶一錠有重至五十兩者,也有重二十兩的。其上有鑄造地點、重量和銀匠姓名等文字。小錠上的文字多少不一。銀錠和碎銀的重量不劃一,成色也各有差異,每次支付時都需秤稱分量和鑒定成色,多有不便。

《明史》記載,此時"朝野率皆用銀,其小者乃用錢,惟折官俸用鈔"。成化以后,田賦、商稅、鹽鈔、匠役以及言俸等項收支中,折銀的范圍日趨廣泛。銀兩逐漸成為主要的支付手段。此時,形式上銀兩與銅錢并用,但銅錢的價值太小,發行量又不大,不能適應大宗交易的需要,在交易中銀兩使用的比重逐漸增大。有人估計,隆慶四年(1570)的市場交易中,十分之九以上用銀支付,用錢不過十分之一,銀在政府的財政收支中所占的比例更大,萬歷九年(1581),太倉銀庫歲入銀三百七十萬四千二百八十一兩,錢二千一百七十六萬五千四百文,按錢一千文折銀一兩換算,此項錢僅合銀二萬一千七百六十五兩,不及銀數百分之一。

清代

清代實行銀錢平行本位制度,規定制錢一千文準銀一兩。銀兩是法定通貨,不僅民間交易收藏使用,官府收納地丁捐稅也使用。由此形成銀兩制度。

清朝的銀兩多以馬蹄形的元寶出現,故亦稱為寶銀。經過熔鑄,又可分為大錠、中錠、小錠,通稱銀塊或銀錠此外還有碎銀。由于各地均可自行熔鑄寶銀,以致寶銀的種類和名稱雖然全國大體一致,但成色與重量并不一律。各地使用不同成色名目的銀兩,相互兌換均有一定的折算比率。

銀兩有實銀和虛銀之分。虛銀是指它作為價值符號或計帳單位。清初法定的紋銀、咸豐年間出現的上海規元銀、漢口的洋例銀以及天津的行化銀,都是作為通行的計算單位的虛銀,但它們可以隨時折合兌取實在的銀兩。此外,還有作為特定用途從而具有特定衡量標準的虛銀,主要有用作官庫收捐納稅標準的庫平銀(一兩為37.31克)、用作征收進出口貨物關稅標準的關平銀(一兩約合37.68克)和用作征收漕糧折色的漕平銀(一兩約為36.66克)。

鴉片戰爭

鴉片戰爭后,外國洋銀(見銀元)大量流入和自鑄銀元流行,并沒有根本改變或取代銀兩制度的地位。混雜的貨幣制度,在對外貿易的金融調度上和在與英鎊比價的變化上,都符合外國資本的需要。1934年宣布廢兩改元后,銀兩不再使用。

下面給大家介紹各個朝代白銀的購買力

唐代

唐太宗貞觀年間物質文明極大豐富,一斗米只賣5文錢,通常一兩銀子折1000文銅錢(又稱一貫),就可以買200斗米,10斗為一石,即是20石,唐代的一石約為59公斤,以一般米價1.75元一斤計算,一兩銀子相當于人民幣4130元的購買力。

唐玄宗開元年間通貨膨脹,米價漲到10文一斗,也是一兩銀子=2065元人民幣。最大的問題出在宋朝,主要原因是宋朝的錢幣制度極其混亂,而其記載也矛盾重重。

宋代

宋朝是以"錢"為流通貨幣的,因為宋朝的社會經濟高速發展,工商業也前所未有地發達,因此貨幣需求量也前所未有的龐大,而且白銀的產量和進口量都不高并且當時沒有類似銀行這樣的政府宏觀調控管理機構,造成了極為混亂的情況。一般朝代100 銀錠底面0個錢為一貫,等于一兩銀子,但是宋朝卻不是這樣的。《宋史食貨志》及《續資治通鑒》均提到自真宗朝開始因白銀存量偏少不足以趕上經濟的發展,銀價不斷上漲,基本上是2000個以上的銅錢當銀一兩。

而且宋朝"錢法"很亂,有銅錢、鐵錢還有鉛錫錢同時流通,各州都有權自行鑄錢,還存在私人鑄錢的情況,錢的大小不一、成分不一、價值多變,"隨時立制",非常混亂。川陜地區通行鐵錢,十個換一個銅錢,江南和江北流通的錢還不一樣。一貫實際有多少個錢也是不確定的,有800或850個為一貫的,也有480個為一貫,還要下詔以770個為一貫,并且各州"私用則各隨其俗",完全是筆糊涂賬。

根據《宋史食貨志》提到"熙、豐以前,米石不過六七百"和《宋史職官志》"每斗(米)折錢三十文"的記載,姑且以2000個銅錢折銀一兩計算,太平時期米價是1石600-300錢。1兩基本上可以買到4–8石大米,以宋石66公斤計算,1兩銀子相當于人民幣近924–1848元;(一說宋石為96斤,就相當于1兩銀子672–1344元)。

明代

史載明朝萬歷年間一兩銀子可以購買一般質量的大米二石,當時的一石約為94.4公斤,一兩銀子就可以買188.8公斤大米,就是377.6斤。中國一般家庭吃的大米在一斤1.5元至2元之間,以中間價1.75元計算,可以算出明朝一兩銀子=人民幣660.8元。

總結

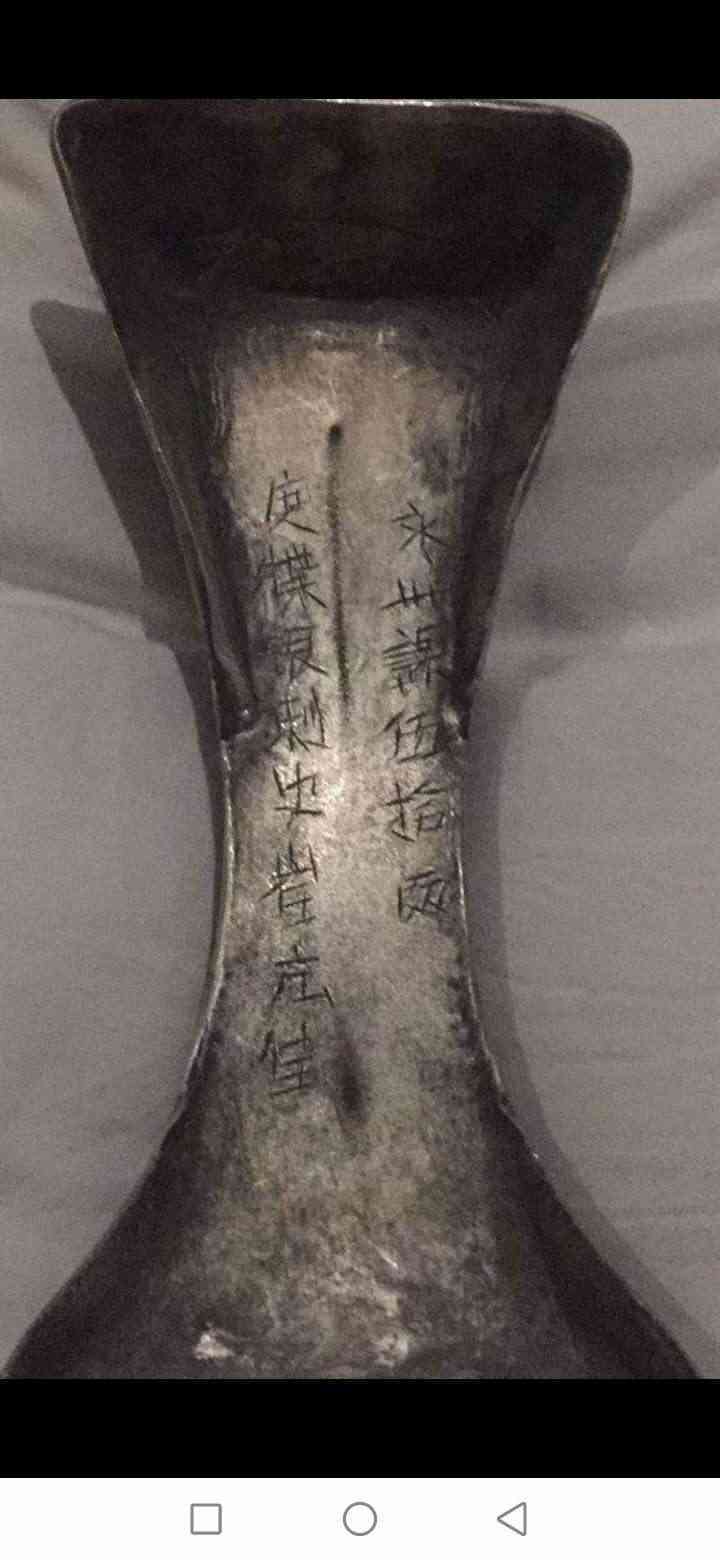

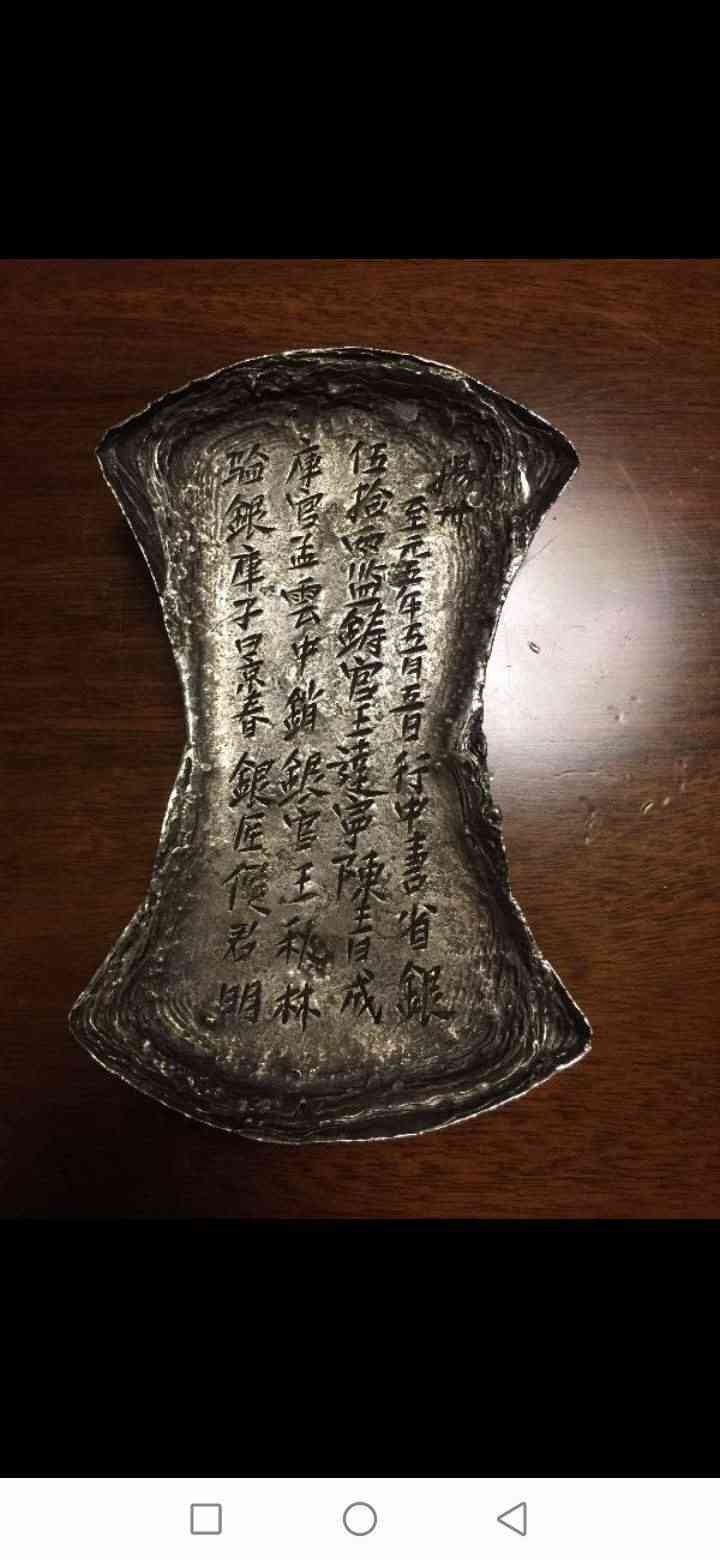

綜上所述,基本上能夠得出的結論是:清朝中晚期一兩銀子價值人民幣150-220元左右;明朝中期價值人民幣600-800元;北宋朝中期600元-1300元(或1000-1800元);盛唐時期2000-4000元。需要補充說明的是宋朝以前白銀總量太少,價值過高,還沒有成為流通貨幣,只存在于朝廷賞賜與會計結算當中。銀兩成為流通貨幣只是明清兩代對外貿易活躍,外國白銀大量涌入以后的事。中國用銀作貨幣的歷史由來已久,清代是中國銀錠鑄造和發展的鼎盛時期,由于地域不同,鑄造工藝流程不同,各地銀錠的器型各異、形式多樣、名稱繁多,現介紹一枚江西五十兩方形銀錠,與同好共賞。

看到這里很多人會問為什么唐-宋-元-明-清,卻沒有元代的購買力統計?我也很好奇,可能是元代的統治時間較短,元代為公元1271年-公元1368年,頭尾時間僅僅97年,也是首次由少數民族建立的大一統王朝,以漢人文化差異太大等各種原因吧。

下面給大家展示一下各朝代的銀錠

唐代銀鋌

唐代50兩銀鋌–船型

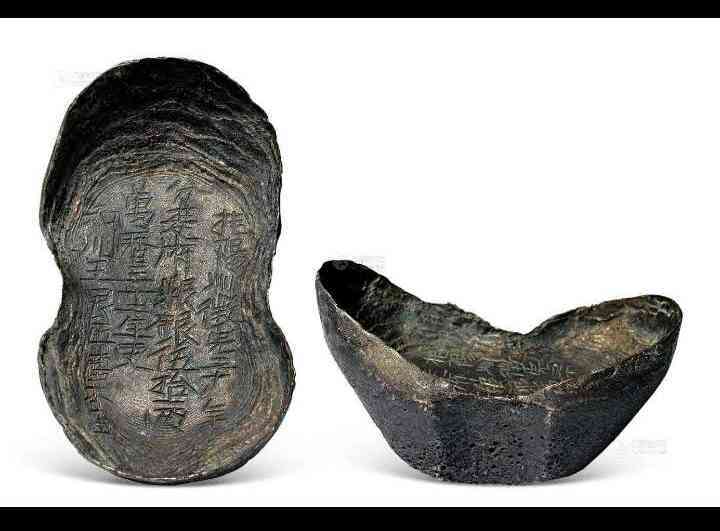

宋代銀鋌

宋代50兩銀錠–和唐代比少了船型的2頭的翅,變寬變短,束腰變緩。

元代元寶

元代50兩元寶–和宋代的比兩頭和周邊微微起翅

明代銀錠-元寶

明代50兩銀錠–和元代比兩頭翅變高,底部變厚,束腰變小有邊角感

明代銀錠是各朝代銀錠中外形最美的,尤其十兩形制,美光大方,寬厚比例較協調便于攜帶。

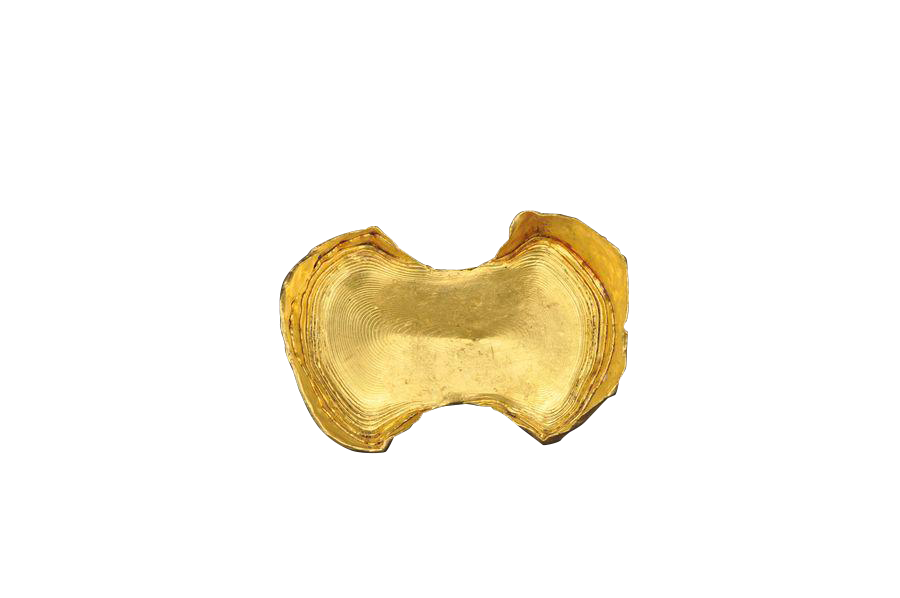

明代十兩金錠-束腰錠

明代十兩金錠-束腰錠

明代十兩銀錠–束腰錠

明代十兩銀錠–束腰錠

清代銀錠

清代馬蹄錠–和明代的比較底部更厚,整體更加規整

清代50兩方形銀錠

清代還有兩個十兩的比較有代表的銀錠

清代十兩四川碗錠

清代云南十兩牌坊錠

銀錠的分類

一種是寶銀,呈馬蹄形,重50兩;

第二種是中錠,多為錘形,重約10兩,又稱小元寶;

第三種是小錁或錁子,形為饅頭狀,重一二兩,也叫小錠;

第四種是不足一兩的散碎銀子,有滴珠、福珠等稱謂。

鑒別方法

銀錠的顏色

白銀的顏色白潤而沉穩,銀錠氣孔中有金黃色的多彩寶光,銀錠本身色彩為雪白色,老銀錠由于在使用或埋入土中,受人們觸摸、氧化等損傷,銀錠已自然生成了一層銀銹和包漿,這種銀銹和包漿的顏色大多為灰色或灰褐色,色澤溫潤。民間對白銀鑒別銀色有很多口訣,這里介紹含黃銅和紅銅的兩個口訣。含有黃銅的銀色為"七黑八灰九轉青,九五成時色還清",含紅銅的銀色口訣為"七黑八紅九帶白,九五成時還原色"。銀錠的成色(即含銀量)都基本在90%-93%,含銅4%-5%,含錫1%-2%銀錠的顏色除有包漿外,都應是雪白色的發出寶光。市場上出現的渡銀偽錠,其色澤浮而無光,新的時候色澤還亮麗,但氣孔決無多彩的金黃色寶光,時間一久就會露出銅色;市場上的銀鉛或銀銅等合金假錠,新時色澤灰暗、久后有時會呈現出紅、黃、黑色,這是銀中大量摻入紅銅、黃銅和鉛等所致,但仍無雪白色的寶光;市場上低劣的鉛質假錠,新時色澤黯淡無光,久后外表變黑色。對用真白銀制作的假錠,由于作假銀錠的時間較短,不可能像老銀錠一樣生成天然的包漿,它的色澤看上去像剛出爐,火氣很大,尤其是在底部和側面,制假者都為了掩蓋這一特征,往往在銀錠身涂上一層化學藥物,使銀錠表面變成帶黑色或其它顏色的花包漿。

銀錠銘文

銀錠銘文是指鑄造銀錠時鏨刻或鑄造在銀錠上的文字,內容歷代不盡相同,大體包括銀錠鑄造的時間、地點、用途、成色、官員或工匠姓名等。鏨刻銘文是當時為了保證銀錠的質量,用簽字畫押的方法,表示對經手的銀錠負責。正因為這樣,卻成了我們鑒別真假銀錠的重要依據。一是歷代銘文有其特點,各個歷史時代銀錠上的銘文都與當時的貨幣經濟緊密相聯,與當時政府用銀為貨幣的歷史相一致,如漢代銀錠銘文字少;唐代的銀錠字開始多起來了;宋金銀錠銘文較以前有了顯著變化,用途也較廣泛,很多銀錠開始注明用途、地點、成色、匠人等銘文;元代用途進一步擴大,有了稅課銀徭役折銀稅等銘文。明代的銘文多涉及稅銀內容一般包括地點、時間、用途、重量、工匠、監鑄押運官員等;清代和民國時期銀錠銘文變化最大。

銘文大體可分為三類,一類是有關賦、稅、解、貢方面的銀錠屬官錠類,不管這些銀錠

是否官爐所鑄(當時官銀有委托銀樓、銀爐鑄造的情況)都是官錠。另一類銘文為銀樓、爐戶、公司、銀行吉語等銀錠,屬商銀類;第三類是以個人的名義,鑄的銀錠為私銀類。私銀錠只發現"考試院院長戴傳賢"一人在西康分金爐鑄造的幾種不同規格的銀錠。二是銀錠銘文的鏨刻或鑄造方法。我們所見的在模上鑄造銘文的一般在銀錠的底部,屬元代以前的銀錠,這類銀錠銘文發現不多,凡有這類銘文的都十分珍貴。見到的大多為鏨刻銘文。鏨刻銘文又分鏨刻陰文和陽文。時間大致以清代雍正時期來劃分,以前的多為陰文,以后的多為陽文。陰文銘文是在銀錠鑄造好后才用鏨子鏨刻上去的,字呈凹形,字體上看很不規則,多筆少畫的事常有,并有代用字、簡筆字的情況,一般沒有名家書寫,這跟工匠的文代水來、鏨刻技術有關,但卻體現了當時時代特征,如果收藏都看到的老銀錠的陰文不具有這些特征要注意;具有這樣的特征還要用高倍放大鏡細看陰文是否新鏨刻的,新鏨刻的字要傷字旁的包漿,字的包漿也與整個銀錠的包漿不符,如果看到的銀錠整個皮殼包漿被破壞就要特別小心是后鏨刻的字。

陽文銀錠多數是在銀錠未完全冷卻尚呈朱紅色時,且鋼模打壓上去的,因此,銘文字呈凸型,陽文字體工整美觀,內容精練簡潔,字與整個銀錠的皮殼包漿等完全為一體,銀錠背面和側面無打壓痕跡,但在收復中以常常發現一些老銀錠的背面或側面又有打壓痕跡,這是因為:1、是在鋼模打壓時銀錠已經冷卻了,鋼模只有用鐵錘打才能把字打到銀錠上面;2、是有些信譽好的銀錠流到不同的地區后,經當地公估官員檢驗后沒有重新鑄造,而是打上當地的戳記,在當地流通,這類銀錠的背面或側面的打壓痕跡更大,但被打壓的底部或側面,因銀錠參與流通后,與整個銀錠已顯得很自然。制假者正是利用這種情況在普通錠中加字或改字,使之成為銀錠珍品。鑒別這類假錠要看整個銀錠的皮殼包漿是否一致,正面陽文字體是否一致,陽文字與周圍的包漿是否一致,背或側面被墊打后是否與整個銀錠的磨損一致,打壓的痕跡是否新打,新打的顯雪白色,幾年后仍與周圍不一致,如果被墊打部分或整個銀錠被涂上了黑色等顏色,極有可能是假錠。

藝術品擔保交易平臺鑒別真偽,需要掌握各個歷史時期銀錠銘文的格式特征,包括哪些內容。比如說,唐代的銀錠中,沒有出現過檢驗成色的"行人"之類的職位,直到宋金時期的銘文才出現。就是宋金時期,也各有特點,如往往具有"京銷鋌銀"和"出門稅"等字樣的銀錠,肯定是南宋時期的;而出現"鹽判"、"店戶"、"使司"等字樣的銀錠,大體上是屬于金代的。唐代的銀錠銘文與時代的金銀器上的文字一樣,盡管是鏨刻的,但好象是手書上去的。宋代銀錠有鏨刻和戳記兩種。金代則以鏨刻為主。元代早期為戳記,排列無規,背面常鑄陰文;晚期則以鏨刻為主。明代的銀錠銘文較少發現戳記的。除"金花銀"之外,一般都是鏨刻。文字排列間隔不規范,盡管有序,但依然給人的感覺是雜亂。清代以前的銀錠銘文,除了一件上海博物所藏嘉靖三十一年圓錠外,基本上都是陰文。清代及民國的銀錠都是陽文,或許是在銀錠成型、還未完全冷凝時砸刻上去的,文字一般沒有變化,內容豐富,因地而異。

銀錠造形

中國歷代對銀錠的鑄造及發行都沒有統一的嚴格規定,允許自由鑄造。只要適應當時的流通環境和民間習俗,在保證質量的前提下銀錠造形無規定,特別是從清代開始,銀錠的器形更加多樣,各省各地各有千秋,異曲同工。中國銀錠的種類繁多,器型各異,漢代銀錠的器形為餅狀,唐代一般是長方形條狀,同時有餅狀和船形,宋代銀錠的器形以鋌為主,與唐銀相比形態變寬、變厚,正面四角微翹,呈砝碼形,兩頭兩個圓弧成束腰形,遼、西夏、金的銀錠器形與宋差不多;元代銀錠的器形與宋出入不大,無銘文錠的區分是周緣翹起,中間內凹,多數元錠沒有銘文;明代銀錠的器形長度較元代變短,而厚度卻增加,束腰已較小,兩端的弧形消失,周緣增高,特別是兩端更加突出,形成一個雙翅;清代到民國22年銀錠退出貨幣領域始,銀錠器形之雜,難以統計。但大體可分為元寶形、圓型、長方形、正方形、砝碼形、牌坊形等幾大類。

銀錠的重量及聲音

銀錠的鑄造重量在清代前無統一規定,但銀兩代表的重量卻不同,如唐代一兩42克,宋為39克、元為36.6克,明為37克。清代一般在34至38克之間,除常見的五兩、十兩、二十五兩、伍拾倆的重量外,還有三十兩、四十兩的銀錠,就是這些銀錠中,還有多少錢,多少銖的銘文等。這是由白銀作為稱量貨幣的性質所決定的,但大家收藏的重量與當時的標準不符就要警覺。但清代和民國銀錠在重量上就有了基本統一的規定,通常的是五兩、十兩和五十兩三種銀錠,五兩以下為碎銀,主要限于市場流通,補零等使用。因此市場上出現清代銀錠有叁拾兩、肆拾兩、壹佰兩,甚至兩佰兩以上的大錠,都應該是假錠。據歷料記載,中國鎮庫大錠清代只有湖北鑄有100兩的鎮庫銀,在什么地方已不知道,而明代500兩的鎮庫銀,1900年被八國聯軍攻入北京后搶去,早已不知去向。聽銀錠的聲音主要是防包殼假錠,對有疑問的銀錠,拿另一個銀錠敲其錠,若有空心聲或破聲應是包殼銀錠。

銀錠成型情況

各種銀錠因鑄造工藝的不同,成型后的情況也不同,制假銀錠,往往工藝與過去不一致,因此,成型后的情況也不同如果不是真銀制假那更不相同。如一是五十兩的雙翅銀錠,成型后雙翅層次分明,寶氣光亮;錠面中心常常有一個小凹,但將型模傾斜固定于一邊的中心無凹狀,這類器型底部和側部一般有蜂窩狀,又如錠面凸出無絲紋的銀錠器形。主要有兩廣、云南槽銀、牌坊銀,河南腰錠、山西晉泰錠等,這類銀錠的特點是錠面平滑、呈溢滿狀凸出,四邊是圓弧狀角,側面有重紋,槽銀底部蜂窩狀有的不明顯,甚至沒有,但牌坊錠底部有蜂窩狀。三是錠面凹陷無絲紋,中心有奶頭狀的銀錠器形,主要是以四川為代表十兩圓錠型,底部蜂窩狀明顯。四是錠面微凹并有絲紋的器形,這類一般是碎銀,銀的成色達9成色以上就會有絲紋形,9成色以下者銀的層色越低,說越無絲紋銀。銀錠的底部和側的蜂窩狀大小、多少、深淺是鑒別真假銀錠的又一重要依據。凡蜂窩較深、較密、洞內圓潤光亮,有回珠,有彩色光澤者必是真銀錠,銀合金銀錠一般沒有上述特征,如果蜂窩中灰黑一片,可能是鉛等假錠。蜂窩狀凡是自然形成的必然是口小洞大,深淺不一,人為制造的蜂窩狀正好相反。

為深入學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中...

Burberry是一個具有濃厚英倫風的著...

高奢月子中心圣貝拉(SAINT BELL...

近年來,國際政治經濟環境復雜多變,不確定...

如果有這樣一...

近日上海智美顏和以60后--90后的不同...

名品導購網(www.cctv-ss.com)ICP證號: 蘇ICP備2023000612號-5 網站版權所有:無錫錫游互動網絡科技有限公司

CopyRight 2005-2023 版權所有,未經授權,禁止復制轉載。郵箱:mpdaogou_admin@163.com